1. Las dos Españas

La modernidad se presentó en España, durante la Guerra de Independencia, en la persona de Napoleón, embajador de ideales ilustrados. La invasión francesa situó al español de buena fe ante un dilema diabólico: si se ponía del lado del invasor extranjero, era moderno pero afrancesado y antiespañol; si lo combatía, patriota pero reaccionario y antimoderno. El país se partió por mitad en dos alternativas, que rivalizaron dolorosamente entre sí durante muchas décadas hasta que a fines del siglo XX advino la Transición, mayoría de edad de España como país moderno.

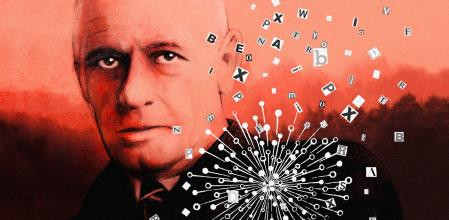

La vida adulta de José Ortega y Gasset (1883-1955) transcurrió en un clima de enfrentamiento entre esas dos Españas que fue enconándose progresivamente a lo largo de la monarquía, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República y, soltados los frenos de la civilización, desembocó en esa orgía de terror fratricida que fue la Guerra Civil, seguida de la dictadura militar de una mitad vencedora.

Nuestro filósofo de la vida hubo de escribir, pues, en tiempos especialmente antifilosóficos y antivitales, cuando la riqueza de la realidad se redujo a sólo dos opciones simples mutuamente excluyentes. En ese contexto histórico tan hostil a la inteligencia, Ortega compuso los diez gruesos volúmenes de su obra completa, tesoro del pensamiento español. Además, su personalidad, que “emanaba autoridad” según testimonio de la época, fue fuente de inspiración irresistiblemente creadora para los miembros de las sucesivas generaciones que lo trataron (las del 98, 14 y 27), creándose en torno a su figura una república de amigos de la que él fue presidente natural y perpetuo.

Ortega y Gasset en Aspen (Colorado, Estados Unidos) en 1949, cuando asistió al congreso del segundo centenario de Goethe

2. Príncipe de los filósofos españoles

El discurso filosófico de la modernidad –por decirlo con el título del conocido ensayo de Habermas– se ha escrito sin la aportación de obras en español. Los casos de Llull, Vitoria, Suárez o Gracián no desmienten dicho enunciado, porque, o no escribieron en español o, si lo hicieron, sus obras cuentan en la conversación europea sólo en tanto fueron recibidas por uno de los verdaderos protagonistas (Gracián por Schopenhauer, por ejemplo). No encontramos en nuestra literatura tratados filosóficos como los de Descartes, Spinoza, Hume, Kant o Hegel, con los que se formó, extramuros, la conciencia europea moderna, perfectamente autónoma sin nosotros. De la constatación de este hecho dimana un arraigado prejuicio histórico que todavía hoy perdura: de España son bienvenidos poesía, novela, pintura, cine, flamenco, cocina, deporte, pero no concepto. Este es germánico y anglosajón y acaso italiano y francés, pero español no, eso no. El mundo solo espera de nosotros sensualidad, fiesta, pasión, juego y lecciones sobre el arte de vivir, pero nunca trabajo en el concepto.

Unamuno, como el hábil prestidigitador que fue, dio la vuelta a este prejuicio. En El sentimiento trágico de la vida defiende la existencia de un modo narrativo o no conceptual de pensar que podría llegar a constituir una manifestación intelectual incluso superior a los tratados filosóficos de la tradición europea. Ejemplos de ese modo literario (no científico) de pensar serían el Romancero, las Coplas de Manrique, las canciones de San Juan de la Cruz, el teatro de La celestina y La vida es sueño o los dos grandes inventos literarios que la España del Renacimiento regaló al mundo: la novela moderna (Cervantes) y el ensayo (Vives, Guevara o Fray Luis). De igual manera que Goethe puede dar que pensar filosóficamente más que Fichte, así Santa Teresa puede dar que pensar más que Descartes. Bajo esta original perspectiva unamuniana –la de una filosofía no contenida en tratados sistemáticos, sino derramada en obras literarias que, aunque no conceptuales, dan que pensar–, España deja de ser una potencia marginal o insignificante en la formación de la conciencia moderna y asume por derecho propio una posición de vanguardia.

No es posible ignorar que también Ortega y Gasset, continuando en eso la tradición hispánica, se derramó en una pluralidad de formas literarias distintas de ese tratado sistemático que, formado en Alemania, anunció muchas veces y nunca concluyó. Su obra completa apareció fragmentada en centenas de artículos periodísticos, ensayos cortos, panfletos, revistas, cursos universitarios, discursos, conferencias públicas, prólogos y suscripciones. Y dentro de esta pluralidad de géneros permaneció como sello invariable del autor la elegancia de su estilo literario, creador de muchas metáforas y sintagmas felices que perduran en la memoria colectiva hasta hoy. Ortega quería, como el novelista, ser leído por todo el mundo, no sólo por los técnicos del ramo. Con ese fin practicó la amenidad del pensamiento y se explicó con una claridad y un encanto que seducen al lector común que lee novelas. Poseyó una de las mejores prosas de su siglo y hubiera podido ganar el premio Nobel de Literatura con no menos méritos que otros filósofos contemporáneos, como Bergson o Russell, que sí lo recibieron.

Ortega (centro), entonces diputado de la Agrupación al Servicio de la República, rodeado de periodistas a la salida del Palacio Nacional tras acudir, en 1933, a consultas con el presidente de la República con motivo de la crisis del gobierno Azaña

Pero es que Ortega, además de escritor egregio, fue también un virtuoso del concepto filosófico como no lo había sido nadie antes que él en nuestra lengua. Puesto su dominio de la forma al servicio de ideas brillantes, enseñó la perfecta ductilidad del español para las filigranas del pensamiento abstracto y demostró con su propio ejemplo cómo los conceptos más hondos de la filosofía admiten ser expuestos en nuestro idioma, no sólo con gracia, sino con precisión y sutileza. De manera que no es exagerado concluir, sumando el contenido a la forma, que Ortega y Gasset es acreedor al título de príncipe de los filósofos españoles.

3. Enseñar a un pueblo a pensar

Con todo, Ortega no pertenece al selecto club de los grandes pensadores universales, esos escasos ingenios que han innovado en el estado de la cultura de su tiempo con una visión verdaderamente original y propia.

Esta afirmación descansa en la distinción entre talento y genio: tiene talento quien administra con inteligencia las ideas que ya existen, mientras que genio es quien alumbra una idea nueva que antes no existía. La lectura de la obra completa de Ortega me ha persuadido de que sus grandes tesis, las que definen su sistema, fueron tomadas en préstamo de algún pensador anterior. No conozco idea fundamental suya –no el nombre que le puso en español, que en eso sí fue muy creador– que no pueda filiarse en Nietzsche, Bergson, Husserl, Dilthey, Scheler, Simmel, Heidegger y alguno más.

Sentado esto, hay que añadir enseguida que el modo en que Ortega recibe las invenciones ya existentes y las envuelve en su prosa de experto literato, con ese aire magnífico que le presta, es decididamente portentoso: una obra maestra de la literatura. Nuestro filósofo se comportó como un administrador brillantísimo del patrimonio cultural europeo, cosa más propia del hombre de talento que del genio, pero la inteligencia que desplegó en dicha tarea fue tan descomunal –tan lúcida, tan rica, tan consumada– que bien puede decirse de Ortega que fue genialmente talentoso.

Ortega (con sombrero), en agosto 1955, con algunos familiares durante sus últimas vacaciones en San Sebastián

Cumbre de la literatura y príncipe de los filósofos españoles: dos títulos eminentes y, sin embargo, ninguno de ellos da la medida de quién realmente fue Ortega y Gasset. Porque el único título que hace justicia a la amplitud de su figura es el de maestro. No me refiero a que se desempeñara como buen profesor en las aulas universitarias, que también. Digo que fue el maestro de un país entero. Ortega fue para España lo que Goethe para Alemania: alguien que enseña a un pueblo entero a pensar y a sentir de manera correcta en un momento agónico de su historia.

Proyectó las luces de la Ilustración sobre sus contemporáneos en horas turbias y representó para ellos una influencia civilizadora en horas incívicas y bárbaras. La influencia de su ejemplo convida al conocedor de su vida y su obra a ser ciudadano maduro y responsable, para lo cual sus textos aportan un arsenal de razones tan bellas como convincentes. En esto supera a algunos de aquellos genios que le prestaron sus conceptos. Si un día el mundo despertara nietzscheano o heideggeriano, si amaneciera habiendo llevado a la historia los postulados teóricos de Nietzsche o Heidegger, nuestra sociedad sería peor, entenebrecida por una inclemente voluntad de poder o una pulsión irracional de resabios antiliberales y antidemocráticos; si ese mismo mundo, en cambio, amaneciera orteguiano, sería más jovial, civil, mundano y amistoso.

4. Aristocratismo anacrónico

El discurrir del tiempo aquilata la verdad de la obra literaria. Hay lecciones del maestro que, con la perspectiva de los años, han decaído y no sirven. Antes de ocuparme de dos de ellas, deseo que se me cuente en el número de los beneficiados del magisterio de Ortega.

El centro de mi visión filosófica es el universal concreto, una posibilidad intelectual –la de algo que, siendo concreto, posee universalidad– que la filosofía no había tenido en cuenta antes, dominada desde Parménides por el paradigma del lenguaje, un universal abstracto por definición. Dada esta hegemonía lingüística, estaba obligado, previamente a componer la Tetralogía de la ejemplaridad (2003-2013), a explorar modos no lingüísticos de pensar. Las primeras páginas del primer libro de la Tetralogía, Imitación y experiencia, se dedican a esa cuestión y llaman como testigo al segundo Ortega, autor de Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y demiurgia (1941), Idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva (1947), Origen y epílogo de la filosofía (1943-53), donde el español insinúa el fin de la filosofía (entendida como conocimiento) y la aurora de aproximaciones intelectuales al entorno alternativas al lenguaje, entre las cuales estaría la experiencia de la vida. Ortega me dio la pista de un paradigma de pensamiento por primera vez abierto al universal concreto de la ejemplaridad.

José Ortega y Gasset (Madrid 1883-1955)

Con todo, la teoría de la ejemplaridad, que ha culminado en mi último libro, Universal concreto (2023), hubo de separarse del príncipe de los filósofos españoles en dos de sus premisas fundamentales. Una de ellas es su anacrónico aristocratismo, constante sin desmayos a lo largo de todo su pensamiento.

Ensayos de su primera etapa –Vieja y nueva política, España invertebrada, La deshumanización del arte y La rebelión de las masas– presentan a la nación como la articulación entre, de un lado, la elite de individuos ejemplares y vitalmente superiores y, de otro, una mayoría dócil, llamada masa o montón humano, cuyo único deber estriba en imitar a aquella minoría selecta. Si la masa es indócil a los mejores, Ortega la declara en rebeldía, culpable de la desvertebración de la nación. En su segunda etapa, el aristocratismo sigue, pero desprendido del elemento social de la ejemplaridad aristocrática, desprendimiento motivado seguramente por el horror al caudillismo fascista emergente en los años treinta, interpretación corrupta de su doctrina de las élites. Así, en el texto tardío El hombre y la gente ya no hay minorías selectas, sólo un yo aislado destinado a ensimismarse, y todo lo que no sea un yo (el otro, la sociedad), perdido en la alteración de las cosas, es declarado gente, eso impropio, vulgar, anónimo y repetitivo concebido a imagen del Das Man de Heidegger. La inicial indocilidad de la masa se extiende ahora a cuanto no es un yo ensimismado, de modo que la sociedad en su conjunto, no sólo la mayoría indócil como antes, es epítome de inautenticidad y falsedad.

Escribió en tiempos antifilosóficos, cuando

la realidad se redujo a dos opciones excluyentes

En conclusión, Ortega, al principio, predica una ejemplaridad aristocrática y, al final, un aristocratismo sin ejemplaridad. En él, la ejemplaridad es accidental y la aristocracia esencial.

Ortega, tan centinela, tan fino alerta de movimientos espirituales, no estuvo en este asunto a la altura de su tiempo. Pensándose original, su teoría de las elites dio forma a la desigualdad dominante en la historia de la humanidad desde su origen, y lo hizo justo cuando, con el paso del liberalismo a la democracia, iba a ser categóricamente desmentida por la evidencia igualitaria extendida durante el siglo XX, según la cual hombres y mujeres, por el hecho de existir, comparten siempre la misma dignidad. No hay masas, sino muchos ciudadanos, cada uno de ellos llamado, no a la docilidad, sino a la ejemplaridad. Ortega nunca vio la justicia y la verdad de la igualdad, no sintió su belleza y su grandeza, no comprendió el progreso moral que esa dignidad igualitaria representa.

Por eso, la Tetralogía, que construye su teoría de la ejemplaridad sobre bases igualitarias, sustituye la teoría orteguiana de la minoría selecta por el ideal de una mayoría selecta.

5. Panvitalismo optimista

La segunda premisa averiada de Ortega está en su vitalismo: al dejar a la espalda la mortalidad, elemento intrínseco a la condición humana, volatiliza el meollo mismo de su filosofía. Vida humana –en la tesis de la Tetralogía– es vida mortal.

Mortal significa contingente, no necesario, pero la contingencia puede entenderse de dos maneras: a) como algo que podría ser diferente dentro de las muchas posibilidades de la vida: es médico pero podría haber sido veterinario (contingencia histórica); b) como algo que podría no ser y que, aunque ahora es, algún día no será: ser mortal y no un dios inmortal (contingencia ontológica). La vida, según las edades, deja en el paladar un poso cambiante. Decimos a un hijo en apuros: “No te preocupes, la vida es larga”, confiando en que la multitud de acontecimientos futuros aliviarán su tribulación presente. En cambio, cuando uno es anciano y recuerda su juventud, ya no le encuentra sabor a la vida, que se le ha pasado como un soplo. La vida, para la contingencia histórica, sabe a rica plenitud; para la contingencia ontológica, resulta insípida.

Fue para España lo que Goethe para Alemania: alguien que enseña a un pueblo entero a pensar en un momento agónico de su historia

Ortega fue tan clarividente para la primera contingencia como miope para la segunda. Exalta las contingencias (en plural) que colman de lujo existencial nuestro vivir, pero se desinteresa de la contingencia (en singular) que atraviesa nuestra mortalidad y la colorea ontológicamente. Cuando se refiere a la segunda, la desestima como achaque de Kierkegaard o Heidegger, empeñados en cultivar temas tristes que le producen instintiva aprensión: angustia, nada, muerte. Ortega no desarrolla una ontología de la mortalidad humana, hecha de los materiales de la finitud, la experiencia del límite, la resistencia a nuestros deseos y la tragedia final del cadáver, sino que, en su lugar, profesa una ontología olímpica cuyo objeto es esa clase de vida de que disfrutan los bienaventurados dioses.

Para describir su concepto de vida usa palabras como deporte, juego, alegría creadora, aventura, afán, quehacer, empresa, vocación. Recorre por sus libros una corriente de panvitalismo optimista, desafiante y en permanente desbordamiento. “Vivir –dice– es crecer ilimitadamente, cada día es un ensayo de expansión hacia el infinito”. Vivir es vivir más y también más vivir, nunca no vivir o dejar de vivir. La ebriedad efervescente y dionisíaca de la primera época, de inspiración nietzscheana, asume en la segunda, coincidente con su exilio, una tonalidad menos exaltada con voces como náufrago, forastero, emigrado, pero nunca, ni antes ni después, abandona su premisa de la vida como emanación suculenta de infinitas posibilidades. Al contrario, el Ortega tardío radicaliza su tesis inicial sobre la absorción de la circunstancia y el perspectivismo del punto de vista y formula el conocido programa de una razón vital, histórica y etimológica.

6. (No) Pensar la mortalidad

Es precisamente la conciencia de la contingencia ontológica la que despierta en algunas minervas inconformistas, al saberse mortales, el deseo desesperado de producir una obra de arte que contribuya a la creación de una segunda naturaleza (la cultura) que supla las insuficiencias de la primera, donde somos infelices. La incomprensión orteguiana de la mortalidad le privó de ese relámpago de grandeza que centellea en los clásicos. Nunca tuvo oído para lo sublime, lo numinoso o la incierta totalidad; nunca exploró las zonas sombrías y no urbanizadas de la provincia humana. Lo suyo fue la claridad solar del concepto.

En el fondo, las dos premisas defectuosas de Ortega guardan una necesidad mutua: su olimpismo es deudor de su aristocratismo. No sentir la igualdad le llevó a no pensar la mortalidad.