Aristóteles, de la Academia al Liceo

Filosofía

Como ya hiciera con Platón, el filósofo Javier Gomá ha profundizado en la obra aristotélica a través de un grupo de Zoom compartido con algunos amigos. Esta es una síntesis de su experiencia

Aristóteles (derecha) con Platón en un detalle de 'La escuela de Atenas' (1509-1511), el fresco pintado por Rafael en estancias del Vaticano

1. Aristóteles nació en 384 a.C. En Estagira, colonia griega bajo dominio macedonio. Su vida adulta se divide en tres épocas: veinte años en Atenas en la Academia de Platón; quince itinerantes (comunidad de platónicos en Asia Menor y, trasladado a Macedonia, tutor de Alejandro Magno); y otros doce en Atenas, donde fundó su propia escuela, el Liceo. Su biografía transcurre en paralelo a la creciente hegemonía de la monarquía macedonia, la cual precipita el final del sistema griego de polis y el advenimiento del helenismo. Al morir Alejandro y liberarse Atenas de su yugo, el filósofo sintió la hostilidad de la facción antimacedonia y huyó a Calcis, donde, pocos meses después, dictó testamento y murió en 322.

Entró en la Academia con diecisiete años cuando el Platón tardío había emprendido su segunda navegación: el cuestionamiento de su propia teoría de las Ideas expuesta en los diálogos de madurez (Fedón, República). Aristóteles, en su investigación posterior, no hará más que seguir la tendencia autocrítica iniciada por su maestro. Estamos tan imbuidos de la doctrina romántica del genio que nos cuesta entender cómo un espíritu tan grande como Aristóteles pudo someterse disciplinadamente durante dos decenios al magisterio de otro espíritu igualmente grande. Dos titanes del pensamiento trabajando juntos.

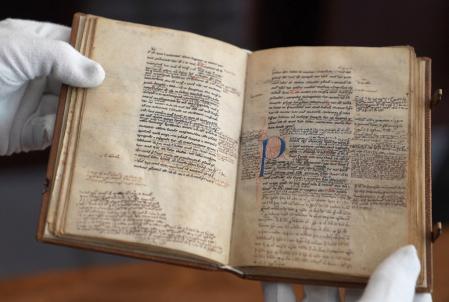

En la Academia, el estagirita compuso diálogos de gran belleza literaria, hoy perdidos, que le dieron nombre en la Antigüedad. Porque los tratados que nos han llegado no son más que los apuntes que el propio filósofo tomó para sus cursos privados. Nunca los publicó en vida y su testamento, que instituye multitud de legados y mandas, ni los menciona. Hecho tan desconcertante como este puede explicar que sus sucesores en el Liceo no concedieran importancia a esos manuscritos y, tras desprenderse de ellos, acabaran en una cueva de Asia Menor, donde amarillearon casi tres siglos. Estoicos, epicúreos o megáricos citan los diálogos, poco o nada los cursos. Tras enredos rocambolescos narrados por Estrabón y Plutarco, acabaron en Roma en tiempos de Cicerón. En los de Augusto, el erudito Andrónico de Rodas fijó el texto, unificó su contenido, lo clasificó por tratados y lo difundió. Lo que leemos hoy, el célebre corpus aristotélico, es el resultado de aplicar sobre el inmenso material de los cursos –escolar, heteróclito, abierto– una catalogación bibliotecaria al gusto helenístico. El editor transmutó el Aristóteles problemático de las lecciones orales en el Aristóteles sistemático de la tradición escrita.

⁄ Estuvo veinte años en la Academia de Platón, fue tutor de Alejandro Magno y volvió a Atenas para fundar su escuela

Aristóteles redactó los tratados para su uso sin voluntad de comunicación pública: a todas luces falta discurso. Sedimentan en ellos varias capas de revisiones introducidas sobre el original sin pulir las disonancias. Su prosa suena extraña: seria, impersonal, despojada, monótona. Con frecuencia se sabe lo que Aristóteles dice, pero no por qué lo dice, como si, al poner por escrito su pensamiento, el sentido completo estuviera en su mente, no en el texto, y confiase en la exposición oral para su cabal transmisión. No jerarquiza, mezcla enunciados trascendentales con el casuismo más fastidioso y las frecuentes elipsis y arbitrariedades se deben probablemente a que argumenta a partir de debates previos en las aulas. No obstante lo anterior, asombra sobremanera la modernidad de la mirada sobre el mundo que su obra transmite –realista, racional, ecuánime, parsimoniosa–, depurada de elementos míticos y estéticos.

2. Platón había estructurado la realidad por géneros (Ideas), pero, por encima de ellos, puso la Idea de Uno-Bien, que prestaba unidad a la pluralidad. Una de las innovaciones de Aristóteles consistió en dividir la realidad en géneros incomunicables y encomendar su estudio a diferentes ciencias: teóricas (filosofía y física), prácticas (ética y política) y técnicas (poética y retórica). Esta especialización contribuyó decisivamente al progreso de cada disciplina, pero, por otro lado, dejó sin pensar los principios generales del sistema. La mente de Aristóteles propende no a juntar, sino a dividir. Su pensamiento opera separando analíticamente los problemas y al abordar cada uno empieza de nuevo sin elevar la mirada al conjunto. La obra completa de Aristóteles se descompone en una yuxtaposición de tratados especiales que no se deducen lógicamente de un tratado general nunca compuesto.

Acaso esta omisión obedezca a que el concepto fundamental del sistema aristotélico no es suyo, sino de Platón: la forma. Lo revolucionario en Aristóteles no fue, pues, el concepto, que heredó de su maestro, sino su funcionamiento, su aplicación. Heráclito había negado realidad al mundo sensible, por lo que Platón hubo de establecer un dualismo: de un lado, el ser de las formas universales, inteligibles, inmateriales y eternas; de otro, el no ser de las apariencias sensibles, falsas, engañosas, irreales. Aristóteles, sustituyendo el dualismo platónico por un monismo propio, asume como axioma que la forma no está separada de lo material, sino que sólo existe la forma materializada como sólo existe la materia informada. El resultado es el compuesto de materia-forma, lo universal en lo concreto de las sustancias sensibles. Con ello realiza la proeza intelectual de “salvar las apariencias” y ganar para la realidad un continente gigantesco antes no hollado por la filosofía: el devenir, el cual, aun sujeto a un movimiento incesante, está cargado de universalidad y racionalidad y, en consecuencia, es susceptible de conocimiento científico.

Las sustancias sensibles ahora son, pues, reales, pero ¿qué es lo real en ellas: el compuesto de materia-forma o sólo la forma? Al respecto, el pensamiento de Aristóteles se mueve de principio a fin en una incómoda ambivalencia y salta sin cesar de un plano a otro como si fueran intercambiables. “Un hombre, alguien que es hombre y hombre significan lo mismo”, leemos en Metafísica IV. La conciencia moderna, sensible a la individualidad irreductible, distingue con énfasis entre la persona real de Sócrates (el compuesto individual) y la idea abstracta de humanidad (la forma). Aristóteles, en cambio, razona como si lo individual y lo abstracto fueran dos modalidades de lo mismo y, de hecho, elige igual palabra para designarlos: ousia. En el temprano tratado Categorías había concedido prioridad al compuesto (lo llamó sustancia primera y segunda al universal o forma), pero en la madura Metafísica VII se la atribuye definitivamente a la forma mientras que convierte a la materia, de calidad ontológica ínfima, en el único principio de individuación. Según él, los individuos (Sócrates y Corisco), al participar del mismo universal (la forma de humanidad), son esencialmente idénticos y sólo se diferencian entre sí por su cuerpo, conclusión sobradamente infeliz que rechina a nuestros oídos modernos.

En cuanto hombre, Aristóteles es realista y percibe lo concreto (el compuesto, Sócrates), pero en cuanto científico piensa sólo lo universal (la forma, la humanidad). En los tratados comparece el científico, lo cual significa que su concepto de forma, revolucionario por su funcionamiento, es por su contenido continuista y confirma la desvalorización de lo individual característica de la Antigüedad. Síntoma de ello es su chocante olvido de la negatividad inmanente a la realidad, que respeta la forma abstracta pero tritura al individuo, afligido mortal. Aristóteles, que piensa por géneros, nunca entendió el problema del mal y no dedica ni una línea de su obra completa a la muerte humana.

⁄ Cuesta entender cómo un espíritu tan grande pudo someterse al magisterio de otro igualmente grande

3. Antes de cumplir los treinta, sistematizó la lógica, que para él no era ciencia, sino su instrumento. La lógica aristotélica sería normativa en Occidente durante dos milenios, pero Aristóteles, tras confeccionar los tratados formales (Organon), los abandonó sin volver nunca más a ellos. A cambio, se consagró a completar su primera visión del mundo con la física y la teología. Aunque, conforme al dualismo platónico del que aún participaba, cielo y tierra pertenecen a órdenes separados, él los explicó conjuntamente con una misma noción abarcadora: el movimiento.

El cielo es pensado por la teología, contenida en Sobre el cielo y ese ensayo independiente contenido en Metafísica XII. En lo más alto está Dios, motor sin movimiento, que, en cuanto sustancia inmaterial, hereda el estatuto separado de las Ideas platónicas. Después están estrellas fijas, astros y planetas que, semejantes a dioses, giran por la bóveda celeste con un único movimiento circular, eterno y sin cambios en esa materia sutilísima llamada éter. Hasta aquí Platón ha sido la inspiración, pero, al bajar a la tierra, el maestro ya no le es de ayuda porque nunca desarrolló una física. Aristóteles rechazó la teoría de las Ideas porque, entre otras razones, no lograba explicar el movimiento terrestre.

⁄ Los tratados que nos han llegado son los apuntes que tomó para sus cursos privados; nunca los publicó en vida

Así que, aún en la Academia, hubo de culminar por su cuenta Física (menos VIII), Metafísica I y Sobre generación y corrupción, presentando el mundo sensible como un devenir agitado por cuatro movimientos: sustancial, alteración, aumento-disminución y desplazamiento. Su gran hallazgo, que hace época en la historia de la filosofía, está en la genial explicación del movimiento como paso de la potencia al acto. Estas dos categorías de su invención –potencia/acto– le conducen directamente a la también original doctrina de las cuatro causas: la eficiente mueve y la final indica una dirección al movimiento de la sustancia, cuya materia y forma son declarados principios del cambio.

La cosmovisión aristotélica en la Academia, que se mantiene en un plano extremadamente especulativo, sigue siendo platónicamente dual: abajo, la tierra sensible en devenir, estudiada por la física; arriba, el cielo, presidido por un Dios separado y eterno, objeto de la teología o filosofía primera, desinteresada en esta fase primitiva de las realidades terrestres. Tierra y cielo son explicados unitariamente por el juego del movimiento y sus causas. Dios mismo es comprendido como causa primera, unas veces eficiente, otras final.

⁄ Asombra la modernidad de su mirada sobre el mundo, depurada de elementos míticos y estéticos

4. Dejó los muros de la Academia en el 348 y, trasladándose a Asia Menor, despertó con violencia el observador voluptuoso de plantas y animales que anidaba dentro. El campeón especulativo descubre, fascinado, que las partes de que se componen los animales cumplen una función esencial en la perfección de la especie y se extasía ante esa maravillosa racionalidad íntima a la Naturaleza, que no hace nada en vano. Su deslumbrante revelación le inspiró una de sus raras páginas líricas (Partes de los animales I). Debió de ser vertiginoso, embriagador, el día en que entendió que la forma, concebida en la Academia como enunciado lógico, estaba también funcionando efectiva y empíricamente en el seno de los vivientes que diseccionaba articulándolos morfológicamente. El eximio lógico se dobla en positivista máximo, fundador de las ciencias aplicadas. No es casualidad que los estudios biológicos sean los que ocupen la mayor extensión en su obra. Ordena la investigación sobre el vastísimo material acumulado echando mano de la teoría física de las cuatro causas (Reproducción de los animales I): causa material (descripción anatómica de las partes de los animales), formal y final (definición fisiológica de su función o fin) y eficiente (clases de movimiento y de reproducción).

La experiencia asiática le convence de que las denostadas apariencias merecen plena confianza racional, por lo que su cosmovisión, de vuelta a Atenas, evoluciona del dualismo teológico-físico de la Academia a un monismo biologicista presidido por sustancias físicas. Ahora Aristóteles está en condiciones de desarrollar por vez primera una metafísica de la realidad sensible, antes excluida de la filosofía primera.

La dificultad de Metafísica nace de ser un agregado de catorce lecciones compuestas en dos épocas (Academia, Liceo), espejo de sendas cosmovisiones distintas que Andrónico unió temáticamente en un único tratado sin unidad de sentido. Los primeros Libros (I-III con VI 1 y XII) reflejan el dualismo de la Academia: la filosofía primera es la teología que estudia la causa también primera, Dios, sustancia excepcional suprasensible contrapuesta a las sensibles de la física. En cambio, a partir del VI 2-4 y, en especial, en VII-X se aprecia una clara mutación: ha aflorado la metafísica madura del Liceo. Ahora quiere investigar el ser de la Naturaleza terrenal, digna de meditación metafísica tanto como la celeste, por lo que el objeto de la metafísica ya no es Dios suprasensible, sino las sustancias sensibles. Ciertamente, la nueva orientación plantea la cuestión sistemática, no del todo resuelta, del dudoso estatuto científico de la metafísica, pues las ciencias se ocupan de un género de la realidad, mientras que la metafísica, universal por meditar sobre el ser en cuanto ser, estaría por encima de los géneros especiales.

⁄ Su obra, áspera de leer, regala al lector paciente una imagen del mundo rebosante de inteligente amor a la realidad

Esta ciencia transgenérica o trascendental ya no se contrapone a la física, sino que, al contrario, trabaja a partir de su analítica del movimiento. Se consuma el tránsito de la teología a la ontología, de una sustancia suprasensible excepcional al común de las sustancias sensibles. Ahora bien, Dios, acto puro y forma separada, era nombre unívoco, con una única y eterna significación, mientras que la sustancia sensible se halla escindida en su permanente devenir, sujeta a la inquietud del cuádruple movimiento. Para designarla adecuadamente Aristóteles debe recurrir a las categorías predicables de todo ser aplicadas en Física: materia, forma, sustancia, accidente, potencia y acto. Por eso el tema de la metafísica madura no es ya la causa primera, sino las maneras de decir el ser (sensible), esas categorías transcendentales predicables de todo cuanto existe. El Libro V contiene un diccionario sobre las diversas maneras de designar treinta conceptos metafísicos fundamentales, incluido el ser. Pero es en VII-IX donde se pregunta específicamente por las diferentes maneras de decir el ser y concluye que la principal es la categoría de sustancia; después por las diferentes maneras de decir la sustancia y concluye que la principal es la de forma o esencia.

5. Imposible no maravillarse del último giro del filósofo: el campeón absoluto de las ciencias teóricas tanto especulativas como positivas, que versan siempre sobre lo necesario, es dueño también de un sentido finísimo para la singularidad de la ciencia práctica –ética y política–, ciencias débiles en comparación con las primeras, porque trabajan sobre la fragilidad de lo contingente, no admiten exactitud ni apresuradas generalizaciones y buscan mejorar la acción, no el conocimiento: “Este estudio no es tan teórico como otros, pues investigamos no para saber qué es la virtud, sino para ser buenos” (Ética a Nicómaco II). Desechando el intelectualismo de Platón, quien subordinó el bien al conocimiento científico de la verdad, Aristóteles, fiel a su separación por géneros incomunicables, comprende que, aunque la naturaleza alcanza generalmente sus fines por sí misma, la humana, en cambio, de suyo insuficiente, debe ser complementada con una intervención adicional, la acción ética, que depende de la inestable elección humana.

También las técnicas/artes requieren intervención, no sobre la persona del agente (como la ética), sino sobre un objeto externo. Si dicho objeto es útil, las técnicas son productivas (construcción, alfarería); si inútil pero placentero, bellas artes. El corpus aristotélico sólo se ocupa de las bellas artes lingüísticas.

⁄ De sus tratados, consultamos con más aprovechamiento aquellos que asumen la condición literaria de la filosofía

El Libro Único de la Poética establece la preceptiva del verso, el III de la Retórica la preceptiva de la prosa: una edición conjunta de esos dos Libros de tratados diferentes daría como resultado una teoría general de la literatura.

6. Aristóteles compuso tratados especiales para cada una de las disciplinas que las hicieron progresar en grado superlativo. Ciertamente, su valor no se contrae a una descomunal influencia histórica. Su fundamentación de la racionalidad del mundo sensible –la forma en la materia– dio a la filosofía su tema permanente. Y así como celebramos en Homero no sólo al primer poeta épico sino también al mayor, así Aristóteles: aborda miles de problemas con una frescura e inmediatez inaugurales y su invariable solución de término medio –medio conceptual que es extremo respecto a lo mejor– desprende un aroma inconfundible a clasicismo. Su obra, áspera de leer, regala al lector paciente una imagen canónica del mundo rebosante de inteligente amor a la realidad. Todos sus tratados muestran la inmensa potencia de su pensamiento, pero los que hoy consultamos con más aprovechamiento y delectación son los que asumen más decididamente la condición literaria, no científica, de la filosofía: Metafísica, Ética a Nicómaco y Poética.

Javier Gomá Lanzón es filósofo y dramaturgo. Este artículo es deudor del grupo de zoom clásico-filosófico que Javier Gomá mantiene desde el 2020. Durante los últimos veintidós meses, sus integrantes han analizado la obra completa de Aristóteles, como antes la de Platón (ver ‘Cultura/s’ del 23/XII/2023) y otros. Formará parte del libro Fuera de carta, recopilación de ensayos que publica la semana próxima Galaxia Gutenberg.

También este mes, el 21 de noviembre, se estrena en la Sala 10 del Matadero de Madrid una versión teatral de su libro Filosofía mundana (Galaxia Gutenberg). La adaptación y dirección del espectáculo corre a cargo de Luis Luque.