Mario de la Piedra, neurólogo: “Cuando hablamos de Van Gogh, no tenemos archivos médicos para saber qué ocurría, pero muchos artistas tenían enfermedades como la bipolaridad o la esquizofrenia, que se caracterizan por un sobreflujo de ideas”

Entrevista

El especialista sintetiza en ‘Mentes geniales’ su investigación sobre el papel que los trastornos neurológicos han podido tener en el trabajo de los artistas que los padecieron

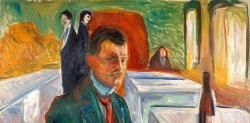

El neurólogo Mario de la Piedra, autor de ‘Mentes geniales’ (Debate)

En Mentes geniales (Debate), Mario de la Piedra, neurólogo y apasionado divulgador, explora cómo ciertos factores del cerebro y las experiencias humanas más intensas han influido en la creatividad de algunos de los artistas más icónicos de la historia. Desde Frida Kahlo y Van Gogh hasta Dostoyevski o Borges, su visión desmonta el mito del “genio atormentado” y pone de relieve cómo, más allá del sufrimiento, estas mentes excepcionales transformaron la adversidad en arte, dejando un legado que conecta profundamente con la esencia de cada uno de nosotros.

“La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia”, planteaba el genial Edgar Allan Poe, dejando en el aire una cuestión que atraviesa siglos de reflexión humana. En el arte, como en la ciencia, las mentes excepcionales suelen caminar por esa línea tenue entre el caos y la genialidad, un límite donde convergen las sombras y la luz de la condición humana. ¿Puede haber una relación directa entre la locura y la grandeza creativa? ¿Puede explicar la neurociencia los intrincados laberintos de la genialidad?

En esa sugerente encrucijada entre la neurociencia y el arte que se plantea en Mentes geniales, ¿Mario de la Piedra dónde está?

Pues justo en el medio, en esa tensión de dualidades. Siempre tuve un grandísimo amor por la ciencia y esto se lo debo a mi padre, que es médico, para mí el ejemplo del médico humanista. Pensé estudiar literatura y estaba saltando de un área a otra y tuve la fortuna de tener un profesor de bioquímica que nos enseñó de todo menos bioquímica. Eran clases donde se hablaba de filosofía, de ciencia, de historia. Ahí empezó este sentimiento de que ambas disciplinas se pueden hilar, de que se puede transitar ahí en ese territorio intermedio.

¿Qué importancia tiene esa interdisciplinaridad en su obra y en su carrera como científico?

Supongo que es algo clave. Creo que como divulgador he encontrado varios espacios muy nuevos para mí y el libro trata de saciar esas pequeñas obsesiones. En mi carrera clínica he visto gente que tiene problemas de memoria, incluso depresión o algún tipo de trastorno y lo vas conectando con ese otro aspecto humano. Y eso me ha ayudado a entender mucho a las personas.

¿Qué es una mente genial?

Es una gran pregunta. No sé si se puede contestar en el libro. Lo que yo quería explorar es cómo procesos neurobiológicos, cómo ciertas condiciones neurológicas influenciaron a ciertos artistas. Hablo de la epilepsia, de derrames cerebrales… Creo que lo importante es tener claro que estos artistas no fueron geniales por haber padecido una enfermedad, sino porque a pesar de tener esa enfermedad la pudieron utilizar y la pudieron potencializar para expresarse y crear su obra.

Solemos decir: “Es genial, pero está loco”.

Yo creo que es un poco el mito en el que estamos transitando y no es de hoy. De esto se ha hablado desde hace miles de años. Ya Aristóteles decía que no hay una mente genial sin un punto de locura. Pero ¿qué es la locura? Porque en la locura pueden caber muchas patologías, muchos trastornos. No es lo mismo tener un delirio por una depresión o por un problema psiquiátrico que por un problema metabólico. Creo que nos hemos colgado un poco de estas grandes vidas trágicas y hemos creado un mito. Y lo que yo intento es desmontar un poco este mito. No hay que idealizar las enfermedades mentales. Hay que entender que son personas y lo grande que tenían es que superaron esa adversidad y pudieron desarrollar su obra.

Vincula de alguna manera a artistas como Frida Kahlo, Borges, Van Gogh… ¿Qué tienen en común estos tres grandes artistas y sus experiencias neurológicas? ¿De qué manera les han marcado?

Son personas que llevaron sus esfuerzos o su arte hasta los últimos límites. Y es impresionante pensar, por ejemplo, en Frida Kahlo o en Van Gogh, todo el dolor por el que transitaron y cómo a través del arte encontraron un cierto paliativo, pero también arcilla para hacer su obra.

¿Por qué nos identificamos con la obra de estos personajes que vivían tan al límite?

Cuando hablo de los cerebros de los artistas estoy hablando de nuestro cerebro. Y también quiero explicar cómo procesamos nosotros la realidad. Si nos vamos miles de años atrás hacia el Paleolítico y vemos las cuevas de Altamira o Chauvet y contemplamos lo que estas personas estaban haciendo hace 40.000 años, es imposible no sentir un punto de unión y de comunión con ellos. Somos seres humanos, y el arte es lo que nos define y lo que nos ha definido a través de la historia. Por eso conectamos con esas grandes historias, porque hablan de nosotros mismos.

¿Puede explicar la neurociencia la genialidad de los artistas?

Es un punto muy interesante. No hay que olvidar que la ciencia, ya sea neurociencia, física cuántica, o cualquier otra cosa es también una interpretación del mundo, igual que el arte. Hace 150 años a la gente con trastornos se les echaba agua fría y se les dejaba en sanatorios. Hoy sabemos que son procesos biológicos que podemos entender y tratar.

De todos esos nombres que ha estudiado, ¿cuál es el más sorprendente o fascinante?

Más que de nombres me gusta hablar del arte que se sale del canon, digamos de este dominio cultural hegemónico, y por eso hablo un poco del arte indígena y de una población muy radical. Se les conoce como los huicholes, o wixáricas, y tienen un sentido y una cosmovisión del mundo completamente alucinante. También me interesa analizar cómo el uso de las sustancias psicoactivas puede facilitar un contacto con lo divino.

Trastorno bipolar o esquizofrenia, una asociación casi inevitable con los grandes artistas.

El problema es que todos estos estudios los hacemos en retrospectiva. Cuando hablamos de Van Gogh o de Dostoyevski, no tenemos buenos archivos médicos para saber exactamente lo que ocurría. Hacemos suposiciones. Pero lo cierto es que muchos de estos artistas tenían enfermedades como la bipolaridad o la esquizofrenia, que normalmente están caracterizadas por un sobreflujo de ideas y por cambios en el estado de ánimo, de modo que pasaban de lo sublime a lo más mísero en muy poco tiempo. Es interesante ver cómo estas patologías pueden influir en ciertas obras, pero, una vez más: no es gracias a las patologías, sino a pesar de ellas, como eran capaces de usarlas para hacer su arte.

¿Pudo ser la epilepsia el origen de la filosofía como se plantea en su libro?

El cerebro ya es bastante filosófico. Si aceptamos que nuestras emociones, los colores que vemos, todo lo que escuchamos, proviene de la interacción entre neuronas y neurotransmisores, que ya es una idea alucinante verdaderamente, entonces también tendríamos que aceptar que incluso las experiencias místicas son producto de algo material, que responde a esta interacción.

En el caso de Dostoyevski está muy marcado, porque el suyo es un tipo de epilepsia que activa una región del cerebro que tiene que ver con la percepción del yo, y eso le hace tener estas experiencias sublimes. La forma en que lo resuelve me parece bellísima. Él dice: “¿Y qué importa si estas experiencias divinas son producto de una enfermedad, de un déficit?”. Porque la enfermedad en sí también es el camino de lo divino, así que me gusta como Dostoyevski, de alguna forma, integra lo biológico y lo divino.

¿Está Dios entonces en el cerebro? ¿De dónde salen las experiencias místicas?

Hay un experimento muy interesante al que llaman el casco de Dios. Se trata de un casco con un aparato que emite ondas electromagnéticas y activa justamente esta área. Se realizó un estudio en una universidad con estudiantes y hasta un 80% dijo haber tenido experiencias paranormales.

¿La sinestesia (poder ver colores al escuchar música o saborear palabras) es un rasgo común de los grandes genios de la música, como Mozart, Beethoven o muchos otros?

La sinestesia es un fenómeno muy interesante, porque supone la activación de otras áreas del cerebro a través de la activación de un sentido. Esos músicos podían percibir la música como colores, pero no podemos olvidar que una de cada 100 personas tiene algún tipo de sinestesia, aunque hay diferentes espectros. La sinestesia te predispone a relacionar otros aspectos, otras áreas, y eso se traduce en gente más creativa que otra.

¿Se podría hablar casi de superpoderes?

Bueno, en el libro hablo del síndrome de Savant, referido a personas que tienen una discapacidad psicomotriz. Digamos que su coeficiente intelectual está muy por debajo del promedio, ni siquiera son independientes, pero, sin embargo, la forma de procesar de su cerebro los hace tener habilidades completamente prodigiosas. Hay una película muy famosa, Rain Man, donde Dustin Hoffman encarna a una persona con este síndrome, que aunque tenía una deficiencia cognitiva muy grande, poseía a su vez una memoria prodigiosa, podía leer enciclopedias y memorizarlas o decirte qué día de la semana podría caer mil años después.

¿Lo de “artista maldito” es una condición aparejada al artista y también en ocasiones a la idea del suicidio?

Creo que los artistas en general son personas que deben tener cierto tipo de sensibilidad. Y cuando uno es perceptivo tiene cierta sensibilidad. Entonces es más común tener esas emociones que a veces pueden ser tan arrebatadoras como la depresión. Si bien es cierto que hay artistas que han sufrido mucho, también lo es que hay muchos otros que no han sufrido y siguen siendo geniales.

¿Desmontamos el mito entonces de que hay que sufrir para ser un artista genial?

Primero hay que entender qué son los trastornos mentales. En el caso del suicidio o la depresión, hay mecanismos biológicos que nos predisponen, todo dentro de su contexto cultural. Tú puedes tener una predisposición a crear moléculas inflamatorias que después van a alterar la bioquímica de tu cerebro, pero para que eso pase tienen que darse factores psicológicos o sociales. Si sufriste abusos o sufriste abandono. El suicidio, por ejemplo, es algo relativamente común como enfermedad mental y nosotros lo asociamos a grandes artistas porque son de los que tenemos noticia, pero en el mundo hay un porcentaje muy importante de personas que se suicidan.

¿Cuántos mundos nos quedan por explorar?

Lo que más me gusta de mi disciplina es que está completamente abierta. La neurociencia es un mundo por descubrir en el que no hay límites. Siempre hay que poner el punto en la búsqueda, y no en la meta.

Es momento de mirar al futuro. ¿Podrá la inteligencia artificial ser realmente creativa?

¿Hablamos de inteligencia artificial generativa? Hay que diferenciar entre lo generativo y lo creativo. Esa inteligencia artificial necesita del ser humano, necesita que nosotros pongamos un qué, seleccionemos los resultados, los editemos. Creo que por sí misma, si no hay un factor humano trabajando, no va a llegar a nada. Hay que ver la inteligencia artificial no como un enemigo, sino como una herramienta que, si se utiliza bien, nos va a dejar explorar nuevas cosas.

Después de escribir este libro, ¿ha cambiado su percepción del arte a la hora de visitar un museo y contemplar un cuadro?

Sí, ha cambiado mucho, en el sentido de que hoy lo veo de una forma más holística, más global. Por ejemplo, cuando veo un cuadro de Frida Kahlo y te acercas a su biografía, te acercas a todo lo que ha pasado y descubres entonces que hay muchas capas que no habías visto. Y eso me pasa con Kandinsky, con Van Gogh, con Sylvia Plath. Creo que saber todo esto ha enriquecido mucho mi experiencia para acercarme al arte.