“Ningún gobierno debería dictar a quién admite o qué materias investiga una universidad privada”: Trump copia la caza de brujas del senador McCarthy contra universidades e intelectuales

El silencio del miedo

Las mentiras y los chantajes han vuelto a la política estadounidense de la mano de Trump, cuyos métodos para anular a sus detractores recuerdan vivamente a los del senador McCarthy

Profesores y estudiantes universitarios protestan en Nueva York por la detención y deportación de estudiantes por la administración Trump, 17 de abril de 2025

Cuando Donald Trump decía que las universidades de EE. UU. “Están dominadas por marxistas y lunáticos” no estaba haciendo una reflexión, estaba anunciando una purga. Lo mismo que hacía en 1953 el senador Joseph McCarthy cuando proclamaba que “una universidad con un profesor comunista es una universidad con demasiados comunistas”. También él sabía perfectamente que sus palabras tendrían consecuencias muy reales en forma de sospechas, rumores, amenazas y castigos.

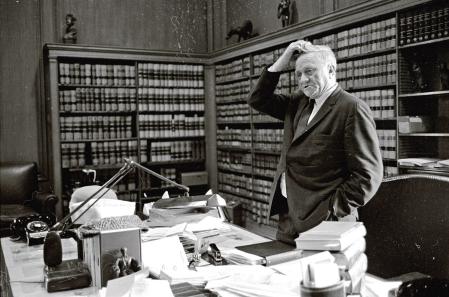

Sin querer forzar la comparación, es imposible no ver las semejanzas entre ambos: dos naturales del populismo, dos demagogos tan hábiles sembrando el odio como explotándolo, capaces de conectar con los miedos más profundos del votante y de tener siempre lista una solución simplista, un enemigo y un culpable.

Los dos entendían también que no bastaba con lanzar su mensaje, sino que debían además destruir o deslegitimar a los otros referentes informativos, morales o de conocimiento. Por eso, los tuits de Trump y las cacerías de McCarthy comparten muchas veces objetivos: la universidad, los funcionarios, la prensa, los científicos y todos esos “traidores” que, al parecer, están dentro de las instituciones, el Ejército o su propio partido político. Tampoco parece casual que la caza de brujas prestara tanta atención a un Hollywood en la cumbre de su influencia, ni que hoy Trump presione a las grandes plataformas de redes sociales.

En su estrategia es fundamental controlar o, al menos, intimidar a las fuentes de información, para así construir una realidad a medida de sus objetivos. En el caso de McCarthy, la idea central era que miles de traidores comunistas se escondían en todas las instituciones estadounidenses de referencia, listos para asestar el golpe en cuanto se lo ordenara Moscú. Con Trump, la conspiración la conforman profesores, bibliotecarios, historiadores o periodistas que quieren “adoctrinar” a los estadounidenses y convertirlos en peligrosos izquierdistas y partidarios de lo “woke”.

La represión subcontratada

La gran diferencia entre ambos líderes es que el senador Joseph McCarthy nunca llegó a tener ni un ápice del poder que hoy tiene Donald Trump. Su apellido le ha dado nombre al “macartismo”, pero aquella caza de brujas fue una persecución en la que participaron muchos más, a pesar de lo cual parece pequeña al lado del plan de desmantelamiento ideológico que Trump está aplicando a la administración del Estado, a las universidades, a los museos o a los medios públicos.

Incluso en el cénit de su poder McCarthy era un senador más entre un centenar y tenía enfrente muchos contrapesos. Así, tuvo que lidiar primero con el presidente demócrata Truman y luego con el republicano Eisenhower, quienes, sin atacarlo públicamente, maniobraron para torpedear sus peores excesos.

Sin duda, el gran daño de la era McCarthy no consiste solo en que los poderes públicos persiguieran a determinadas personas por su ideología. El macartismo y sus aliados se especializaron en usar presiones ocultas y discretas para arruinarle la vida a sus víctimas de otras maneras más indirectas. El ejemplo más conocido es el de las famosas listas negras de Hollywood.

En los años cuarenta, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes rara vez iba a poder mandar a la cárcel a los guionistas y directores a los que señalaba como comunistas, simplemente, porque no habían hecho nada ilegal. Sin embargo, solo con señalarlos ya se aseguraba de que recibirían un castigo, porque era la propia industria del cine la que se encargaba de que nadie de la lista pudiera trabajar. Según la historiadora Ellen Schrecker, a finales de los años cincuenta, a uno de cada cinco trabajadores en EE. UU. Se le exigía una declaración jurada de que no era comunista.

Trump tampoco se corta a la hora de señalar enemigos, pero, como presidente, tiene más resortes para castigarlos. Cuando no le gusta un reportaje, invita públicamente al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (que él mismo nombró) a que le quite la licencia al canal que lo emite, y, si un bufete de abogados contrata a alguno de los fiscales que lo investigó en el pasado, les prohíbe trabajar para el gobierno.

Sobran ejemplos de coacción, algunos más sutiles que otros, pero el objetivo, ayer y hoy, era siempre el mismo: impulsar a empresas e instituciones a que sean obedientes a priori, a que se ocupen ellas mismas de desalentar determinadas críticas y de castigar determinadas conductas sin que el gobierno tenga siquiera que mancharse las manos directamente.

Cazando brujas en la universidad

Trump y McCarthy estarían de acuerdo, por encima de todo, en que las universidades más prestigiosas de su país son un nido de comunistas que hay que limpiar a toda costa. La reacción de esas universidades fue, entonces y ahora, muy variada: unas pocas decidieron desafiar y resistir, pero la mayoría se puso al servicio del poder.

Una de las que esta vez no ha querido doblegarse ha sido la más famosa de todas, la de Harvard. En respuesta, Trump le ha congelado más de dos mil millones en contratos públicos y subvenciones a la investigación, y ha amenazado con retirarle la exención de impuestos de la que disfruta como entidad sin ánimo de lucro, porque “debería pagar como una organización política si sigue promoviendo locuras políticas, ideológicas y terroristas”.

Trump acusa a la universidad de antisemita por permitir manifestaciones en el campus contra el gobierno de Israel, y considera que “adoctrina” a sus estudiantes en el izquierdismo. McCarthy, por su parte, denunciaba que, si en el Departamento de Estado había una red de cientos de agentes comunistas, era porque muchos habían estudiado allí.

En 2025, Harvard ha decidido defenderse en los tribunales, porque, dice su rector, “ningún gobierno debería dictar qué enseña, a quién admite, a quién contrata o qué materias investiga una universidad privada”.

Una reacción bastante más contundente que la que han ofrecido otras universidades de prestigio como Columbia, que se ha plegado a las demandas de Trump, o la que dio la propia Harvard en los años cuarenta y cincuenta. Mientras McCarthy investigaba a decenas de profesores y alumnos, el rector Nathan Pusey declaró que “ningún miembro del Partido Comunista está capacitado para ser parte del profesorado, porque no tiene la necesaria independencia de criterio”.

Además, Harvard colaboró con las autoridades y presionó a algunos profesores que habían confirmado su militancia comunista en el pasado para que delataran a sus antiguos compañeros ante el FBI, aunque ni siquiera esa cooperación le valió la consideración de los macartistas.

La pregunta del terror

A través del acoso y el miedo, McCarthy, Nixon y los suyos lograron criminalizar y castigar algo que ni siquiera era delito: ser comunista. En plena Guerra Fría, los documentos desclasificados explican que el FBI “se opone a ilegalizar el Partido Comunista de EE. UU., porque los convertiría en mártires y porque es más fácil vigilar a una organización legal”, pero, para millones de estadounidenses de entonces, no existía gran diferencia entre un simpatizante comunista y un espía al servicio de la URSS.

Había un clima de paranoia. A finales de los cuarenta, los soviéticos habían fabricado su primera bomba atómica con ayuda de espías occidentales y, en los cincuenta, EE. UU. Había mandado a la silla eléctrica a Julius y Ethel Rosenberg, precisamente, por pasarle secretos científicos a Moscú; los dos habían pertenecido a organizaciones comunistas.

Incluso antes, una ley de 1947 exigía que el FBI investigara a todos los empleados del gobierno federal y permitía que se les despidiera ante cualquier “información derogatoria”, aunque viniera de fuentes anónimas. Eso creó todo un sector de informantes a sueldo que vivían de testificar contra funcionarios.

En este contexto, la pregunta estrella de los investigadores macartistas tenía una relevancia enorme: “¿Es o ha sido usted miembro del Partido Comunista?”. Puede parecer fácil responder, pero, incluso para aquellos cuya relación con el “partido” era haber acudido a una reunión de la que no recordaban mucho, era una cuestión complicada, porque la siguiente pregunta siempre era: “¿Quién más había en esa reunión?”.

La Corte Suprema decidió que, si respondías a la primera pregunta, ya no podías acogerte a tu derecho constitucional a no declarar ante la siguiente. Es decir, si decías que fuiste miembro durante dos semanas en 1930, pero te negabas a explicar quién más estaba en tu agrupación, podían encarcelarte por un delito de desacato al Congreso.

Esa complicada ratonera legal fue un triunfo para McCarthy y los suyos, ya que la única manera que un investigado tenía para no meter en problemas a nadie más era “acogerse a la quinta enmienda”: el derecho de una persona a no ser obligada a declarar si con ello puede incriminarse a sí misma. McCarthy sabía bien que, ante los ojos del público, “el rechazo de un testigo a responder si es o no comunista es la prueba más contundente que se puede obtener de que es comunista”.

Miles de personas sufrieron represalias solo por guardar silencio. Algunas eran comunistas o habían coqueteado con el partido en el pasado, y otras tantas habían tenido relación con alguna entidad que estaba en el listado de organizaciones subversivas del fiscal general. Allí, junto al Ku Klux Klan y el partido nazi, estaban, por ejemplo, los grupos que habían luchado a favor de la República en la Guerra Civil española.

Miedo y silencio

Las consecuencias de la purga fueron mucho más allá de los despidos y el ostracismo de sus víctimas directas. Tuvieron un precio que se pagó en libertad de expresión y progreso intelectual. El juez de la Corte Suprema William O. Douglas lo definiría como un “silencio negro del miedo”, una era de “temor a las ideas” en que la mera discusión de determinados conceptos era algo peligroso.

El historiador Leo Marx ha reconocido que eliminó de sus clases la palabra “capitalismo” y la sustituyó por el más discreto término de “industrialismo”, mientras que intelectuales como Arthur M. Schlesinger o John Kenneth Galbraith fueron objeto de campañas de desprestigio por parte de grupos organizados.

Hoy vemos alguna medida que nada tiene que envidiar a aquellas: el gobierno de Trump ha limitado el uso de palabras como “discriminación” o “polarización” en las webs del gobierno y ha cortado los fondos públicos a cualquier proyecto de investigación que mencione los términos “diversidad” o “trans”. Es imposible no ver el “silencio negro del miedo” cayendo, una vez más, sobre determinadas áreas de conocimiento.

Haríamos bien en recordar las palabras del senador William J. Fulbright sobre su compañero Joseph McCarthy: “Con sus acusaciones irresponsables se ha aprovechado del odio y los prejuicios de los americanos, y ha encendido un fuego que ni él ni nadie puede controlar. Cuando las figuras públicas se dedican al abuso, cuando le niegan a los demás un juicio justo, cuando emplean la insinuación y la indirecta para calumniar, escandalizar y levantar sospechas..., entonces nuestra sociedad se enfurece y la democracia se queda atónita. No tiene las herramientas para lidiar con lo bruto, lo mentiroso, lo grosero y lo antidemocrático”.