El puntillismo nunca existió: la exposición que descifra el legado de los neoimpresionistas

Arte

Hasta el próximo 8 de febrero, la National Gallery reúne en Londres lo más granado del mal llamado puntillismo gracias a la colección de una visionaria, Helene Kröller-Müller

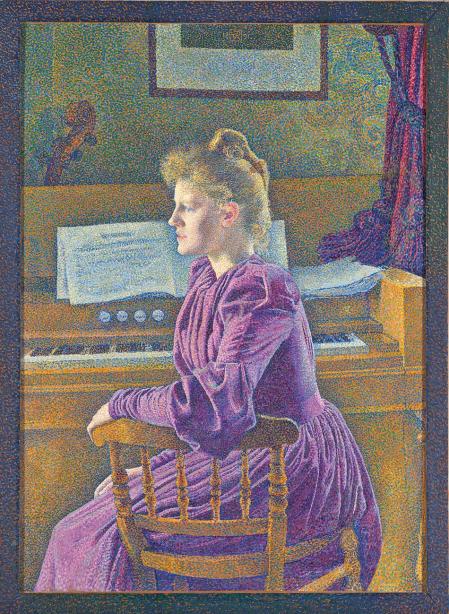

'Collioure, el campanario', Paul Signac, 1887

Si están leyendo este artículo desde un móvil, una tableta o un ordenador, sabrán que la ilusión de la imagen se crea a partir de píxeles, diminutos puntos luminosos de distintos colores. Los antiguos televisores analógicos tenían un funcionamiento similar. A partir de rayos de luz en color verde, rojo y azul se obtenía toda la gama de color. Pues bien, medio siglo antes de la primera emisión pública de la BBC, unos artistas lograron un efecto similar al de la futura televisión, pero sobre el lienzo.

Durante mucho tiempo los llamamos puntillistas, por los píxeles avant la lettre de su técnica pictórica. Hoy en día preferimos denominarlos neoimpresionistas.

Ilusiones ópticas

Es improbable que Georges Seurat o Paul Signac estuvieran al tanto de los primeros experimentos de televisión mecánica, como el disco de Nipkow, patentado en 1884. Pero sí conocían al dedillo las últimas aportaciones científicas a la teoría del color, como las del químico Michel Eugène Chevreul o el físico Ogden Rood.

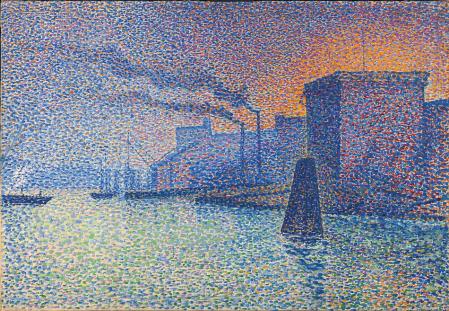

Partiendo de ellas, llegaron a la conclusión de que el efecto sobre el lienzo podría ser mucho más luminoso si, en vez de mezclar la pintura al óleo en la paleta, jugaban con la yuxtaposición de pequeños puntos de color contiguos. Juntos, pero no revueltos, los colores se realzarían entre sí, especialmente aquellos tonos mutuamente complementarios, como el azul y el naranja, el amarillo y el violeta o el rojo y el verde. El crítico Charles Blanc consideraba, incluso, que dos tonos complementarios podían llegar a anularse entre sí, produciendo, en nuestro cerebro, la percepción de un “tercer color”.

Intuitivamente, los impresionistas ya habían interiorizado estas lecciones ópticas, pero no las aplicaban de manera sistemática, sino con espontánea libertad. Y aunque en la década de 1870 habían escandalizado al mundo con su radiante colorido y su pincelada suelta, el resultado era tan decorativo que un sector del público burgués no tardó en acostumbrarse a la novedad.

Sin embargo, en 1886, cuando Georges Seurat presentó en la última exposición impresionista su primera obra basada en la aplicación rigurosa de estos principios científicos, la acogida fue tibia, en el mejor de los casos. Casi nadie entendió la propuesta en términos de luz; toda la atención se la llevó la nueva pincelada meticulosa y minúscula.

La crítica los acusó de esparcir “artillería y confeti” sobre la tela. Incluso les pusieron el mote de “bubonistas”, en alusión a los bultos que son síntoma característico de la peste negra. Sin el gesto de la pincelada, ¿dónde quedaba el alma del artista? ¿No implicaba esta aproximación tan mecánica la muerte de la pintura?

Seurat se pasó el resto de su vida rechazando el término puntillismo y tratando de explicar que los puntos eran lo de menos, que de lo que se trataba era de capturar la luz sin opacarla. Tanto él como sus seguidores trataron de bautizar el nuevo movimiento con nombres más adecuados a su propósito, como cromoluminarismo o divisionismo, pero lo cierto es que ninguno llegó a cuajar en el imaginario popular.

Sin saberlo, su enfoque aparentemente impersonal y su amor por la publicidad y el cartel, visibles en su obra Le Chahut, prefiguraban las preguntas que algún día se haría el pop art sobre la naturaleza del arte.

Realidad mejorada

Donde unos solo supieron ver aséptica frialdad, otros hallaron una fuente de paz y serenidad, el reflejo de un mundo en equilibrio al que aspirar en medio de una modernidad cada vez más convulsa. Para el crítico Félix Fénéon, temprano entusiasta del grupo, “estos cuatro o cinco artistas imponen la sensación misma de la vida: la realidad objetiva es para ellos solo un pretexto para la creación de una realidad superior y sublimada, que se impregna de sus personalidades”.

Así los vio también su primera gran coleccionista: Helene Kröller-Müller (1869-1939). Hija y esposa de magnates del sector minero y siderúrgico, esta alemana afincada en los Países Bajos cultivó gustos muy poco convencionales para una señora de su clase. Fue, por ejemplo, la primera entusiasta de Van Gogh fuera del círculo familiar del malogrado pintor.

Una cirugía a vida o muerte actuó como catalizador del gran proyecto de su vida: al sobrevivir, decidió fundar un museo “para el beneficio y disfrute de la comunidad”. Un año después conoció a Seurat y Signac durante un viaje a París, y se convirtió al instante en su principal patrona y promotora. Culta e inteligente, acabaría plasmando en un libro sus propias ideas sobre el arte moderno en general y sobre el neoimpresionismo en particular, que veía, sobre todo en el caso de Seurat, como “una espiritualización del arte: aplicando el color al lienzo punto a punto para contemplar las cosas con mayor calma y profundidad”.

En 1921, esta respetable filántropa hizo la adquisición más insólita de su carrera: La fundición de hierro, destinada por su temática a decorar con orgullo la sede principal de la empresa familiar. Poco debía de imaginar Kröller-Müller que su autor, Maximilien Luce, había pasado un mes y medio entre rejas cinco años antes de pintarla, por sus conexiones con el activismo anarquista.

Esto, que puede parecer anecdótico, era en realidad la tónica entre el movimiento neoimpresionista. La mayoría de los pintores de corte puntillista que Helene coleccionaba con fervor militaban en el anarquismo o simpatizaban con él. No eran, todo hay que decirlo, gente peligrosa, sino más bien pacifistas en la línea de Kropotkin, idealistas que soñaban con una sociedad libre y cooperativa, fruto de una revolución espiritual coordinada, no de un levantamiento armado.

¿Qué podía tener en común una dama de la alta burguesía industrial con este puñado de anarquistas bohemios? El amor radical por la armonía. Un idilio imposible, que preservó para la posteridad un movimiento artístico por el que casi nadie apostó en su día.