“La Constitución necesita actualizarse o será vista como una coraza que protege al sistema político de la gente”

Entrevista

Hablamos con los politólogos Robert Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca, autores de un nuevo libro que revisa la Transición española y aboga por actualizar el pacto de 1978 para mantener la confianza ciudadana

Adolfo Suárez (izqda.) Y Manuel Gutiérrez Mellado (centro) aplauden después de que las Cortes ratificaran la Constitución de 1978

En ocasiones, desde un falso objetivismo, se pretende que el pasado no cambia. Basta una mirada a lo que ha sido la Transición en los últimos cincuenta años para darse cuenta de que eso no es así. Al principio se interpretó como un proceso heroico que nos condujo desde la dictadura hacia la democracia. Más tarde, de la mano de una nueva generación, surgieron voces críticas o muy críticas. Se dijo entonces que todo había consistido en un fraude gigantesco, por lo que el sistema actual no sería sino una versión del franquismo con otro nombre.

En Las huellas de la Transición (Los Libros de la Catarata), dos prestigiosos politólogos, Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca, nos animan a repensar aquel periodo sin caer en elogios o descalificaciones maximalistas. Lejos de considerar lo que se hizo como algo sagrado, plantean que, para ser fieles al espíritu de la democratización de los setenta, debemos estar abiertos a la reforma. La Transición no sería para ellos algo que se hizo de una vez para siempre, sino una construcción en permanente cambio.

¿Por qué considera que la Transición todavía es un proceso abierto?

Robert M. Fishman. Básicamente por dos razones. Primero, porque los acuerdos y formas de actuación inicialmente adoptados durante la Transición se revisaron y transformaron desde muy pronto –de hecho, antes de la victoria electoral del PSOE en 1982– y tanto por parte de la derecha como la izquierda. Este proceso de transformación y revisión que explicamos detalladamente en el libro es lo que denominamos los “epílogos” de la Transición y ha de considerarse como algo muy normal en una democracia. La democracia está hecha en parte para permitir cambios que reflejan las preferencias de fuerzas políticas con los apoyos ciudadanos necesarios para llevarlos a cabo.

Segundo, porque el significado e interpretación de la Transición lógicamente va cambiando en el tiempo. Las grandes complejidades de esa época de transformación política hacen que toda interpretación e intento de resaltar su significado necesariamente ha de ser algo parcial y, por tanto, sujeto al cambio constante, en función de los retos y problemas que se viven en cada momento.

Toda interpretación ha de resaltar algunas facetas de la Transición, no todas, o acabaría pareciendo un almacén sin estantes. Precisamente debido a que la Transición acabó en una democracia, sus consecuencias son inevitablemente abiertas y cambiantes.

¿Qué es lo convierte a Adolfo Suárez en “un líder mucho más rompedor de lo que suele considerarse”?

RF. Suárez fue un animal político muy agudo y perspicaz, que supo combinar los pasos históricamente necesarios para impulsar la Transición con otros pensados para competir electoralmente con las demás fuerzas políticas de la época. Él entendió que, para que prosperara la Transición bajo su liderazgo, tenía que ganar la aceptación –y, por tanto, un reconocimiento de legitimidad– de las fuerzas políticas que habían sido claves en la oposición al franquismo. Tenía que diseñar un sistema político con apoyos muy amplios.

Este objetivo le llevó a legalizar al PCE en abril de 1977, contra la voluntad de buena parte de las Fuerzas Armadas y de los políticos ligados al régimen franquista; y también, en un gesto enormemente importante en otoño de 1977, a reconocer a Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat catalana en el exilio, como interlocutor institucional en la creación de la preautonomía catalana. Este reconocimiento implicaba la aceptación en alguna medida de cierta legitimidad de una institución creada por la República en los años treinta.

Por otro lado, la Constitución estableció cierta diferencia entre las nacionalidades históricas como Catalunya y el País Vasco y los demás territorios reconocidos como regiones. De una forma muy generalizada, Suárez también aceptó la legitimidad e incluía en las conversaciones claves a las fuerzas abiertas al diálogo y presentes en las instituciones gracias al voto. Todo esto fue mucho más rompedor de lo que suele apreciarse hoy en día y coincide, de hecho, con tendencias a veces más presentes en la izquierda actual que entre los que se identifican como seguidores de Suárez.

Últimamente se debate mucho sobre el papel del rey Juan Carlos en la democratización. ¿Fue un héroe, un villano o ninguna de esas dos cosas?

Ignacio Sánchez-Cuenca. Ninguna de las dos cosas. La prioridad del rey era garantizar la supervivencia de la monarquía. Si Juan Carlos I hubiera mantenido los poderes dictatoriales heredados de Franco, la institución monárquica no habría sobrevivido. El rey entendió que la monarquía solo podía sobrevivir si España se democratizaba y se homologaba al resto de países europeos. Puesto que el rey juró en dos ocasiones fidelidad al franquismo (en 1969 y en 1976), la Transición se tuvo que hacer mediante una reforma interna del régimen, y no mediante una ruptura. Una ruptura hubiera supuesto que el rey rompía su juramento, lo que probablemente habría desencadenado una reacción militar.

¿Fue el desarrollo económico de los años sesenta un requisito para la posterior democracia?

ISC. La industrialización rápida de España en los años sesenta del siglo XX produjo un crecimiento vigoroso. Sucedió lo mismo en otros países, como Italia, Japón y Portugal. Ese desarrollo económico facilitó sin duda el cambio de régimen. España se urbanizó, creció la clase media, mejoró el nivel educativo. Todas esas transformaciones jugaron a favor de la democracia. Pero eso no quiere decir que el desarrollo fuera un requisito o una condición necesaria. Ha habido muchas transiciones a la democracia que se han dado en países más pobres que España.

En Portugal hubo una guerra colonial y eso condujo a la revolución de los claveles. ¿Fue el abandono del Sáhara un requisito para que la transición española no descarrilara?

RF. No fue un requisito como tal, pero sí fue una medida inteligente precisamente para evitar problemas potenciales. El peso del Sahara en la política y la situación estratégica de España fue menor que la gran importancia de la guerra colonial en África para Portugal.

Se ha hablado mucho de la violencia en la Transición. ¿Fue violencia de la Transición o contra la Transición?

ISC. Durante los años de la Transición hubo terrorismo nacionalista, de extrema izquierda y de extrema derecha. Además, el Estado fue muy represivo, y numerosos ciudadanos perdieron la vida en manifestaciones, controles de carretera y otros incidentes con las fuerzas de seguridad. El terrorismo lo protagonizaron todos aquellos grupos extremistas que optaron por no integrarse en la nueva democracia.

Por distintas razones en cada caso, los grupos armados que actuaron consideraban que la nueva democracia era o una farsa o una aberración. Paradójicamente, esa violencia contribuyó a facilitar el consenso de quienes sí querían construir una democracia. Por tanto, podemos decir que fue una violencia con origen en la Transición y destinada a acabar con la Transición.

¿Ayudaron los cristianos progresistas a que no se repitiera el problema religioso de la Segunda República?

RF. Efectivamente, sí, pero también hubo cristianos progresistas en los años treinta. En este tema, en la España de la época de la Transición, además, se habían producido cambios de postura en la sociedad y entre las fuerzas políticas principales. De hecho, esos cambios se habían dado tanto a nivel mundial como dentro de la sociedad española.

Hay quien piensa que la Transición se fundamentó en un pacto de olvido. Otros lo niegan. ¿Cuál es su opinión?

RF. Parece razonable afirmar que hubo cierto pacto del olvido durante los años de cambio político, pero no todos lo entendían exactamente de la misma forma y muchos ciudadanos que no se expresaron al respecto no habrían estado totalmente de acuerdo. Nadie o casi nadie quería repetir la Guerra Civil, pero la forma de recordarla o no recordarla varía algo entre ciudadanos – como es normal en una democracia–. De hecho, básicamente todos los países que han experimentado una guerra civil sangrienta y muy divisoria vuelven al tema de vez en cuando, abren y luego reabren el tema de la memoria. Ha sido así en Estados Unidos en diversos momentos históricos, tanto desde la derecha como la izquierda, con respecto a la guerra civil de ese país durante el siglo XIX.

Se ha repetido que la Transición fue una reforma “de la ley a la ley”. Se evolucionó hacia la democracia sin romper con la legalidad anterior. ¿Esto fue así o se trató de una ficción legal que establecía una ruptura bajo una máscara de reforma? Dicho de otra forma: ¿tenía razón la extrema derecha cuando afirmaba que Juan Carlos no había traicionado el franquismo formalmente pero sí materialmente?

ISC. Esta es la gran ambigüedad de la Transición. Las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 se convocan en virtud de la octava Ley fundamental del franquismo, la Ley para la reforma política. Hubo, pues, una especie de metamorfosis del franquismo: el gusano franquista se metió en un capullo preparado por Adolfo Suárez y Torcuato Fernández-Miranda y de allí salió una mariposa democrática. El cambio se hizo desde dentro, pero fue tan profundo que, materialmente, el nuevo régimen democrático no tenía nada que ver con el régimen autoritario anterior.

En el debate de la Ley para la reforma política, los franquistas del búnker, como Blas Piñar y José María Fernández de la Vega, dijeron que una reforma así equivalía a una ruptura. La oposición, en cambio, siguió demandando una ruptura real, lo que habría supuesto la formación de un gobierno de concentración en el que hubiesen estado presentes todas las fuerzas políticas. Para las derechas, se fue demasiado lejos; para las izquierdas, no se avanzó lo suficiente.

Se ha criticado mucho el sistema electoral establecido bajo la Transición por favorecer a los partidos mayoritarios. Pero Podemos y Ciudadanos obtuvieron excelentes resultados sin necesidad de introducir cambios. ¿Qué piensan al respecto?

RF. El surgimiento de Podemos y Ciudadanos respondió en gran medida al descontento con los partidos principales en torno a la crisis de la denominada Gran Recesión que empezó en 2008. El sistema electoral español no impide el surgimiento de nuevos partidos, pero lo dificulta algo y también ofrece cierta sobrerrepresentación a las provincias relativamente pequeñas. Pero la herencia institucional más importante de la Transición en el diseño de la representación electoral, sin lugar a dudas, como defendemos en el libro, es el propio sistema parlamentario, que ubica la legitimidad democrática en el conjunto de los diputados elegidos, no solo en los partidos más grandes.

Se habla en ocasiones de que España sería un franquismo encubierto. Sin embargo, desde 1975, la izquierda ha gobernado casi el doble de años que la derecha. No incluimos en este cómputo el tiempo de la centrista UCD. ¿Cómo interpreta este hecho?

RF. El sistema actual no es una versión encubierta del franquismo. De ser así, habría miles de ciudadanos encarcelados simplemente por sus ideas políticas, en vez de la situación que vivimos, en que se expresan libremente en la calle.

El consenso, en la Transición, no distinguiría a todo el periodo, sino solo a una parte. ¿Por qué?

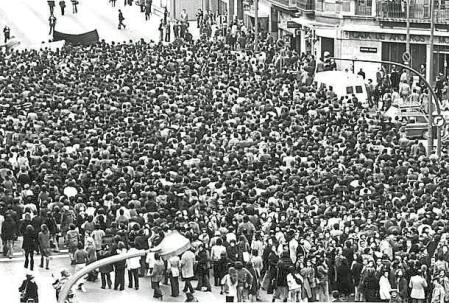

ISC. El consenso nace después de las elecciones de 1977 y acaba después de las elecciones de 1979. Es un periodo más bien breve. Antes de las elecciones no hubo realmente consensos. La oposición era ilegal, presionaba desde abajo, desde la fábrica y desde la calle, y las élites franquistas reaccionaban a aquella presión con diversas iniciativas reformistas (primero las tímidas del gobierno de Arias Navarro y después las de Suárez). Hubo muchos contactos personales, pero no unas negociaciones entre gobierno y oposición.

Eso solo ocurre tras las elecciones, en buena medida porque las derechas y las izquierdas obtuvieron cada una el mismo porcentaje de voto, un 43%. Con un empate así, podían ir al enfrentamiento o a la colaboración. Fueron a lo segundo. El consenso se materializó en la Ley de amnistía, los Pactos de la Moncloa y la Constitución. El consenso, pues, corresponde a un periodo tardío de la Transición, pero no caracteriza todo el proceso de cambio.

La Constitución no debería ser inmutable. Pero la actual tuvo el mérito del consenso. ¿No podría existir el peligro de que cada partido quisiera hacer una Carta Magna a su imagen y semejanza como en el siglo XIX?

ISC. La Constitución española se encuentra entre las más rígidas del mundo. De facto, blinda los derechos fundamentales, la monarquía y el Título preliminar. En el contexto europeo, es una anomalía que la Constitución de 1978 no se haya modificado en todo este tiempo salvo en cuestiones muy menores. Si no se pone al día, si los partidos son incapaces de aprobar enmiendas, la Constitución, con el paso de los años, será percibida como una coraza que dificulta el cambio y protege artificialmente al sistema político de las preferencias populares. Si fuimos capaces de aprobar la Constitución de 1978, deberíamos ser capaces de actualizarla sin caer en los errores del siglo XIX.

Unos afirman que la democracia la otorgó el rey. Otros, que fue una conquista del pueblo. ¿Nos encontramos ante dos visiones sesgadas?

ISC. El rey no “otorgó” la democracia y el pueblo no conquistó la democracia. Hubo una fuerte presión popular a favor de la democracia, que forzó a las élites franquistas (incluyendo al rey) a ir abriendo el sistema hasta convertirlo en una democracia. Para entender la Transición, hay que tener en cuenta ambas perspectivas: las presiones desde abajo y las reformas desde arriba.