“Esto lo hizo Miguel Ángel”: una breve historia de la firma y su futuro incierto ante la irrupción de la identidad digital

Del barro al clic

La rúbrica apareció en la Edad Media, pero mucho antes el ser humano ya había dejado registro de su voluntad con alguna marca. En los tiempos de la biometría, ¿seguirá teniendo sentido la firma tradicional?

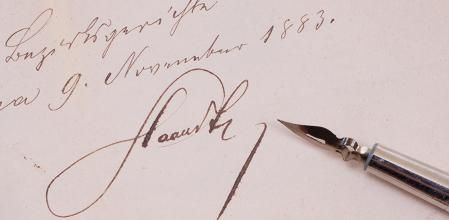

Firma en una carta manuscrita

Antes de rubricar con un bolígrafo lo hacíamos con médula vegetal y barro húmedo. Los errores, ya entonces, costaban caro. Hoy, basta una sonrisa frente a una cámara o un gesto con el dedo para validar contratos millonarios.

Desde los albores de la civilización, el ser humano ha buscado dejar constancia de su voluntad. La firma –como gesto de identidad, acto de compromiso o marca de autoría– ha adoptado múltiples formas a lo largo de la historia. Incluso en la era de la inteligencia artificial, nos interpela con preguntas como dónde queda la autoría en un mundo automatizado.

En tiempos sin documentos de identidad ni apellidos estables, una simple marca manuscrita bastaba para empeñar la palabra. En China, durante la dinastía Shang (siglo XV a. C.), se generalizó el uso de la huella dactilar en documentos oficiales. El cuerpo se volvía prueba de consentimiento. La tinta variaba según el tipo de contrato, pero la lógica era clara: el contacto físico legitimaba el acuerdo.

Hoy, en plena transición digital, esa voluntad de validar se reconfigura. La Comisión Europea ha propuesto una revisión del reglamento eIDAS, bajo el nombre de “eIDAS2”, que plantea un nuevo modelo de identidad digital transfronteriza. Con la Identidad Digital Europea (EUDI) se busca que ciudadanos y empresas puedan identificarse de forma segura y sencilla en toda la Unión Europea, tanto en trámites públicos como en gestiones privadas.

El salto no es solo tecnológico, sino cultural. ¿Qué queda de la firma cuando ya no hay tinta ni papel? En Japón, los hanko –sellos personales usados desde el año 57 d. C.– siguen utilizándose con el mismo propósito. Son pequeños cilindros tallados que condensan identidad, jerarquía y tradición. Existen varios tipos: el jitsu-in (registrado legalmente), el ginko-in (para usos bancarios) y el mitome-in (para tareas cotidianas). En un país donde la escritura manuscrita puede ser sustituida por un símbolo estandarizado, el hanko refleja la estructura social: primero el apellido, luego el nombre, después el cargo. La firma no como expresión individual, sino como integración en un sistema.

Sin embargo, la pandemia aceleró su declive: el 99% de los trámites administrativos en Japón ya prescinden del sello físico. Aun así, el hanko sobrevive en su versión digital, como símbolo cultural entre píxeles.

Lo mismo ocurre con los DNI digitales. En abril de 2025, España lanzó la posibilidad de llevar el DNI en el móvil mediante la aplicación oficial MiDNI. Aunque aún no sustituye completamente al documento físico, marca un cambio de paradigma: identificarse mostrando solo el teléfono. En paralelo, México ha comenzado a implantar la CURP (Clave Única de Registro de Población) biométrica, con huellas dactilares y reconocimiento facial para blindar la identidad digital.

Firma, poder y legitimidad

Durante siglos, firmar no fue un acto individual, sino una marca colectiva o simbólica. En la Europa medieval, donde la mayoría era analfabeta, bastaba una cruz –el signum manus– realizada ante testigos para validar un documento. No hacía falta comprender el contenido: lo importante era manifestar el acuerdo públicamente.

A partir del siglo XVII, con la expansión de la economía mercantil y la creciente burocratización de la vida cotidiana, la firma adquirió valor jurídico individual. En Inglaterra, con el Estatuto de Fraudes de 1677, se estableció que ciertos contratos debían estar firmados para ser válidos. Firmar pasó a ser una garantía legal, una traza de responsabilidad.

Desde entonces, la firma ha tenido efectos políticos, económicos y vitales. Ha legitimado conquistas, autorizado ejecuciones, aprobado leyes o destruido fortunas. Se convirtió en una herramienta de control estatal, pero también en una forma de expresión del yo moderno.

Rúbricas, estilos y seudónimos

Antes, en la Edad Media, apareció la rúbrica: un rasgo ornamental que funcionaba como firma gráfica. No siempre legible, pero reconocible. En ocasiones, sustituía expresiones latinas como scripsit o firmavit. El trazo ganaba valor simbólico más allá del texto.

En el arte japonés, la firma incluye a veces versos, el nombre del maestro o del estudio, y puede modificarse con el tiempo. Firmar no es solo autorizar: es situarse dentro de una genealogía.

Por su parte, artistas como Miguel Ángel firmaban solo en casos excepcionales, cuando era necesario reafirmar la autoría: por ejemplo, por la perfección de la Piedad, muchos la atribuían a Rafael. Como el cardenal de Saint-Denis murió antes de verla terminada, no había testimonio directo de su encargo. Entonces, el artista talló discretamente en la banda del pecho de la Virgen: “MICHAEL.A[N]GELVS BONAROTVS FLORENT[INVS] FACIEBAT” (lo hizo el florentino Miguel Ángel Buonarroti).

La falsificación como sombra

¿Es la firma una prueba de autenticidad? No siempre. Falsificaciones, automatizaciones y firmas electrónicas diluyen el vínculo entre firma e identidad. Durante décadas, la grafología pretendió leer rasgos de personalidad en la forma de firmar. Aunque hoy su validez científica es discutida, revela la persistente idea de que la firma dice algo esencial sobre el sujeto, más allá de su función legal.

Considerada pseudociencia, fascinó durante siglos a emperadores, detectives y poetas. Sir Arthur Conan Doyle lo llevó a la ficción con Sherlock Holmes. “¿Alguna vez has estudiado la escritura a mano? ¿Qué opinas de estos garabatos?”. “Es legible y regular –respondió Watson–, un hombre de negocios y con mucha fuerza de carácter”.

El psicólogo suizo Max Pulver decía: “Escribir conscientemente es como dibujar inconscientemente el retrato de uno mismo”. Para algunos, la firma es un autorretrato involuntario. También refleja su época: como los sellos de plomo de las bulas papales con la estampa de san Pedro y san Pablo, o los trazos góticos alargados y recargados.

La idea de que la escritura revela el carácter viene de antiguo. Aristóteles ya observó que “así como no todos tienen los mismos sonidos al hablar, tampoco la misma escritura”. En la China del siglo IV a. C., Kuo Jo-hsü escribió: “La escritura muestra indefectiblemente si procede de una mente noble o de una persona vulgar”.

La firma, como prueba, ha sido objeto de fraude. Se falsifican firmas en notas escolares, testamentos, documentos bancarios o tratados. A veces por necesidad; otras, por poder. En el Renacimiento, los maestros firmaban obras de sus discípulos para facilitar su venta. En el período helenístico, tras la muerte de Alejandro Magno en 323 a. C., se fabricaban vasijas y esculturas simulando antigüedad para engañar a los compradores. La preocupación por la autenticidad creció junto al mercado. Hoy en día, existen especialistas que imitan desde firmas de celebridades hasta notas suicidas.

Firmar sin papel

Con la digitalización, firmar ya no implica un trazo físico. Desde 1869, con firmas por telégrafo, pasando por el fax en el siglo XX, hasta la firma digital y la biometría facial, la validación de la identidad es cada vez más automática. La firma electrónica, reconocida legalmente en muchas jurisdicciones, se basa en claves cifradas que autentican identidad e intención.

Es rápida, práctica y deja rastro, pero plantea nuevas dudas. ¿Quién controla las plataformas que autentican firmas? ¿Cuánta gente firma documentos legales sin leerlos, solo por marcar una casilla? ¿Qué garantías hay de que ese consentimiento es libre e informado?

Firmar se ha vuelto tan cotidiano como invisible. La biometría supone el siguiente paso: convertir el cuerpo en contraseña. Tecnologías de reconocimiento facial, escaneo ocular o huella digital transforman la firma en una función del dispositivo. La firma deja de ser una acción corporal y se convierte en una acción de sistema. El gesto se ha desmaterializado.

Una práctica aún en transformación

La firma ha sido, a lo largo de la historia, una forma de registrar identidad, asumir compromisos y distribuir poder. Desde el sello sumerio hasta la app móvil, ha evolucionado con los sistemas jurídicos, las tecnologías y los valores sociales.

No es un simple trámite: firmar define responsabilidades, autoriza decisiones, otorga derechos o impone obligaciones. Su historia refleja cómo cada cultura entiende el consentimiento, la autenticidad y la confianza.

La historia de la firma es también la historia de una obsesión humana: dejar constancia de que estuvimos aquí, que fuimos nosotros, que esto nos pertenece o nos compromete. Desde el barro hasta el clic, seguimos buscando una marca que diga: “Yo lo hice”. Las firmas, que han acompañado los grandes hitos vitales –bodas, transferencias de propiedad, fallecimientos–, ¿acaso tienen aún sentido?