La soleada mañana del 28 de junio de 1838, la nueva reina de Inglaterra, Victoria, de dieciocho años, acompañada por una brillante escolta de guardias, se desplazó en una dorada carroza hasta la abadía de Westminster, donde el arzobispo de Canterbury la coronó. Victoria, sobrina del fallecido rey Guillermo IV, padre de once hijos –ninguno de ellos legítimo–, había sido criada con esmero por su madre, una princesa alemana; ante sí tenía un futuro libre de preocupaciones económicas.

Al pasar por los barrios prósperos entre el Palacio Real y la abadía de Westminster, la joven oía los aplausos y devolvía los saludos que le dirigían los caballeros y las señoras elegantes que ocupaban los palcos y asientos reservados. No era consciente de la miseria de las zonas pobres de la capital, y apenas sabía nada de la vida de decenas de miles de muchachas de su edad de clase baja.

Sin futuro

Londres contaba a la sazón con cerca de dos millones de habitantes. Centro comercial del país y gran puerto, miles de mujeres malvivían en sus rincones, criadas entre la mugre y el alcoholismo, en casas o habitaciones donde se hacinaban familias enteras, sin un mínimo de recato, rodeadas de inmundicia e inmoralidad.

Trabajaban largas horas en fábricas y en talleres, o cosiendo en casa, ganando salarios de hambre. Eran, a menudo, huérfanas sin ningún apoyo paternal ni cuidados maternales. Hartas de sus condiciones laborales, no veían otro porvenir que convertirse en compañeras de caballeros de clase alta, jóvenes y solteros, que se divertían con ellas mientras esperaban casarse con una señorita de su categoría.

Durante un tiempo, estas jóvenes disfrutaban, pues, de una vida de lujo, con vestidos costosos, joyas y paseos en coches de caballos por las zonas elegantes del centro. Sin embargo, inevitablemente, llegaba el día en que su hombre las abandonaba, bien al casarse este, bien cuando ellas daban a luz a uno de los 42.000 niños ilegítimos que se registraban anualmente en Inglaterra. Para entonces ya habían perdido la posibilidad de un matrimonio respetable.

Un patriarca obliga a su hija y a su bebé ilegítimo a salir de la casa familiar.

Aun suponiendo que sus padres vivieran todavía, estos las habrían expulsado ya de la casa familiar. Para preservar algo de la calidad de vida a que se habían acostumbrado, les quedaba solo la salida de la prostitución, al principio, en calles frecuentadas por las clases superiores, en el barrio de Saint James, y, al correr los años, por los bares de los teatros de Drury Lane o Covent Garden. La calle Haymarket y la parte baja de Regent Street eran lugares propicios para buscar clientes, al igual que otras que más tarde desembocarían en el célebre Piccadilly Circus, que todavía no había sido construido.

Las calles de la vergüenza

En lugar de salir por Regent Street en un reluciente carruaje –por regla general entre las tres y las cinco de la tarde, deteniéndose para examinar las sedas y otras telas caras exhibidas tras los cristales, y tal vez mandar que se les enviase algún objeto curioso al piso donde vivían, cargando su precio a la cuenta del amante–, esas muchachas, abandonadas ya por su antiguo protector, caminaban a pie por la acera, en aquel tiempo protegida del mal tiempo por soportales, donde Regent Street describe hoy una curva para desembocar en Piccadilly Circus.

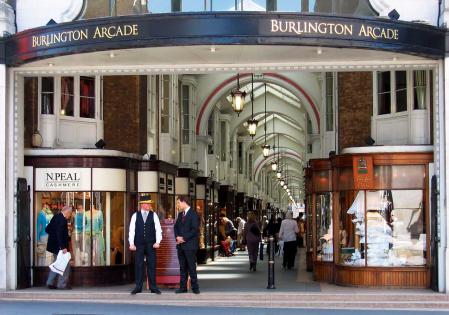

Otro sitio donde se exhibían eran los soportales de Burlington Arcade, que todavía hoy se extienden desde ambas aceras de la calle Piccadilly, entre caballeros con carteras repletas de monedas de oro. Los hombres se las comían con los ojos, mientras ellas deambulaban esperando una señal. A continuación, prostituta y cliente se reunían en una de las habitaciones dedicadas al sexo, situadas sobre las camiserías, sombrererías y tiendas de objetos de lujo de aquella zona.

Como a las modistas que trabajaban allí se les pagaba muy poco por coser unos vestidos que no podrían lucir nunca, se veían expuestas a la tentación de la promesa de ropa de lujo, atraídas por la vida “gay” de la gran ciudad, término que no se refería entonces a la homosexualidad, sino a la libertad sexual en general.

Entrada norte a Burlington Arcade, Londres

Rara vez intervenían las fuerzas del orden. En 1841, por ejemplo, fueron detenidas solo 9.409 prostitutas, en su mayoría de clase baja, y esto, probablemente, por delitos de robo o desorden público, más que por la prostitución misma.

Vida y muerte

A medida que los polvos y la cosmética se volvían menos eficaces para ocultar el paso de los años, las ganancias de las prostitutas londinenses caían desde las veinte o treinta libras que, en el apogeo de su atractivo, llegaban a percibir. Entonces se trasladaban al extremo norte de Regent Street, la parte menos de moda, para seguir ofreciendo sus servicios.

Más tarde buscarían negocio en los jardines públicos de Vauxhall y Cremorne, sitios de esparcimiento y encuentros amorosos ilícitos. Caminarían luego a lo largo de Edgware Road, una calle que va desde Hyde Park hasta el norte, donde la pobre iluminación disimulaba su inevitable envejecimiento.

Regent Street, vista desde Picadilly, a mediados del siglo XIX.

Finalmente, se refugiarían en la zona más ínfima de la prostitución londinense, el puerto, donde mujeres con vestidos de segunda mano andaban de una taberna a otra, intercambiando insultos y llegando, incluso, a las manos con otras que buscaban lo mismo: venderse a los marineros.

De igual modo, el nivel de delicadeza de los hombres que utilizaban sus servicios iría bajando a medida que ellas descendían hasta el fondo. Con su cuerpo flaco, mal cubierto y a merced del viento y la lluvia de la estación invernal, con su cara embadurnada de colorete, era solo cuestión de azar si morían de una paliza, de alcoholismo o quizá de sífilis.

La policía de Londres hablaba de unas diez mil prostitutas en la ciudad, una cifra demasiado baja; la prensa la amplió hasta cien mil, en este caso, un número exagerado. En 1848, los comerciantes de Regent Street consiguieron que los soportales de aquella calle fueran derribados, porque las meretrices se refugiaban en ellos de las inclemencias del tiempo.

Diez años después, el 8 de enero de 1858, el augusto diario The Times proclamó que en ninguna otra capital europea se producía “durante el día y durante la noche un despliegue de prostitución tan descarado como en Londres”. En la misma década, el historiador francés Hippolyte Taine escribió que resultaba imposible caminar por las calles céntricas de Londres, como el Strand, sin que a uno se le ofreciera una mujer con el pretexto de necesitar fondos para pagar el alquiler.

“Me parecía –escribió Taine– estar presente ante un desfile de mujeres muertas. Lo que hay aquí es como una llaga supurante en el cuerpo de la sociedad inglesa”.

Casadas y pobres

La socialista francesa Flora Tristan, en las impresiones que redactó como refugiada política en la capital inglesa, dijo que, al cruzar el puente de Waterloo hasta la ribera del sur, popular zona de casas de lenocinio, observó una calle donde en unas veinticuatro viviendas había hasta cincuenta y siete prostitutas. Desde su atalaya como feminista y socialista, insistía en que la prostitución en Londres era consecuencia de las injusticias de la vida femenina.

A su vez, Dostoievski quedó horrorizado cuando muchachas de doce o trece años le tomaban de la mano, invitándole a acompañarlas, y al ver que las madres prostituían a sus hijas, una vez que estas cumplían doce años.

Niña embarazada ejerciendo la prostitución en Londres en una fotografía de 1871

Por otra parte, la vida de la mujer casada de clase obrera era también dura. Los trabajadores tenían que estar listos para la faena a las seis de la mañana, lo que les obligaba a vivir cerca de la obra. De ahí que los alquileres del centro fueran tan costosos. Con la inauguración del ferrocarril metropolitano en 1863, las familias pobres pudieron vivir en casas más alejadas por un alquiler más bajo; por un penique el trayecto –la 240.ª parte de una libra–, el obrero podía residir en el barrio semirrural de Paddington y viajar en ferrocarril subterráneo hasta Farringdon, lo que hoy es el centro financiero, pero que en aquel tiempo se correspondía con las zonas industrial y comercial.

Los salarios eran bajísimos, y, sobre todo en invierno, el desempleo era corriente. Aun si el obrero disfrutaba de un trabajo con ingresos regulares, los salarios oscilaban entre los quince chelines y una libra (veinte chelines) por semana, que bastaban para el alquiler de una habitación y una alimentación muy básica.

La mujer, a menudo cargada con muchos hijos –pese a que la cifra de muertes infantiles era espeluznante–, debía llevar su casa ateniéndose a tan estrecho presupuesto y realizar todas las tareas domésticas sin ninguna comodidad, en una ciudad donde durante casi la mitad del año las temperaturas eran bajas, y en la que, dado que se empleaba el carbón para calentar y para guisar, el cielo estaba cubierto permanentemente de una capa de humos mezclados con niebla.

Abajo del todo

El grupo más pobre de la población londinense lo constituían los inmigrantes irlandeses. Los hombres trabajaban en las obras de construcción, en la colocación de las vías férreas o en los muelles del río. Los portuarios de esa nacionalidad eran, sin duda, los trabajadores peor pagados de la capital. Ocupaban los tugurios de peor condición y sufrían altas tasas de mortalidad. Según un autor de la época, vivían “en el estado más abyecto de privación física y degradación moral que pueda imaginarse”.

Diferencia de clases en las mujeres en el año 1871: joven aristócrata y mujer trabajadora de Londres

En cuanto a las irlandesas, como no poseían habilidades domésticas, no eran aptas para el servicio en casas de clase media. Vendían fruta en puestos callejeros o verduras en pesadas cestas que cargaban por las calles. Compraban el género y lo vendían de puerta en puerta o en los mercados más pobres. Los beneficios eran muy bajos: cinco chelines semanales como máximo. Pero ni siquiera la habitación más humilde se podía alquilar por menos de dos chelines a la semana.

Una mujer con la que habló el periodista Henry Mayhew no tenía colchón; se acostaba con sus hijos en el suelo. La habitación no tenía ni silla ni mesa; solo un taburete con dos tablas a modo de mesa y una vieja lata en la que la mujer había insertado un cabo de vela. Tal era la vida de una mujer pobre, soltera o casada, en la capital más rica del mundo durante la primera parte del reinado de Victoria.

Este texto forma parte de un artículo publicado en el número 675 de la revista Historia y Vida. ¿Tienes algo que aportar? Escríbenos a [email protected].