La “dictablanda” del general Berenguer que se llevó por delante a un rey

Suma de errores de Alfonso XIII

Hace 95 años, el gobierno del general Berenguer disolvía la Asamblea Nacional instaurada por Primo de Rivera con el fin de recuperar la senda constitucional

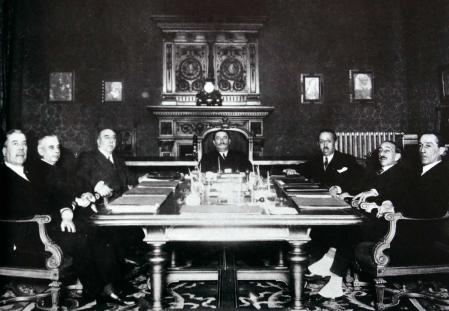

El general Dámaso Berenguer en su etapa como presidente del Gobierno

El 28 de enero de 1930 el teniente general Miguel Primo de Rivera, tras comprobar que no contaba con el apoyo de sus compañeros de la milicia, tomó la decisión de dimitir como presidente del Consejo de Ministros. Alfonso XIII se encontró entonces con una difícil situación para la que tenía tres posibles salidas.

La primera, prolongar el régimen, entregando el poder a otro general. Sin embargo, esta opción se rechazó, porque la dictadura se había convertido en un régimen odioso para la mayoría de los españoles.

La segunda, restablecer el régimen constitucional suspendido en 1923, haciendo tabula rasa con los siete años anteriores. Era la mejor solución y la más rápida, pero adolecía de tres problemas: la inexistencia de una persona con la capacidad y el prestigio necesario para encabezarla, la falta de una idea clara de cómo hacerlo y el desprestigio de Alfonso XIII, un monarca con el que solo se identificaba ya la extrema derecha.

La tercera, nombrar a un general de confianza y otorgarle plenos poderes para que, en un período de tiempo prudencial, volviese a la “normalidad constitucional”. Por exclusión, Alfonso XIII optó por esta solución, nombrando como presidente del Consejo de Ministros al teniente general Dámaso Berenguer y Fusté, jefe de su Casa Militar.

Carente de habilidades políticas

Berenguer, según escribiría en sus memorias, planteó un programa de gobierno donde “a más de la vuelta a la normalidad constitucional en el más breve plazo posible, imperativo inmediato de aquellas circunstancias, aparecían también otros problemas que habían de abordarse”, entre los que destacaban la reconstrucción de las viejas organizaciones políticas monárquicas –Partido Conservador y Partido Liberal–, el deterioro del ambiente universitario, las tensiones en el Ejército y las consecuencias de la crisis económica de 1929.

A pesar del entusiasmo de Berenguer, su elección no podía ser más desafortunada. El general no solo carecía de las habilidades políticas necesarias para culminar con éxito su programa político, sino que además su figura estaba completamente desprestigiada por su responsabilidad directa en el más grave desastre militar español del siglo XX: Annual (1921). Por él había sido juzgado y condenado por el Senado, aunque posteriormente fuese amnistiado por la dictadura.

A estas circunstancias invalidantes, pronto se añadió otro problema: la negativa de los viejos líderes liberales y conservadores –maltratados de palabra por la dictadura ante el silencio real– a colaborar con él. Solo el ala más derechista de los conservadores, encabezada por Gabino Bugallal y Juan de la Cierva, se mostró favorable a integrarse en el nuevo gobierno.

El resultado fue un gabinete formado por miembros de la élite, socialmente conservadores, económicamente liberales y, sobre todo, alejados de la realidad del país. La prensa, con sorna, lo denominó “dictablanda”, y su labor fue todo menos exitosa, pues no solo actuó con lentitud en el restablecimiento de las libertades constitucionales, sino que su política deflacionista –común a la del resto de los gobiernos occidentales–, basada en una disminución del gasto público, aceleró la dinámica depresiva que empezaba a afectar a la economía.

Los movimientos de la oposición

Paralelamente, se estaba produciendo una reorganización de la oposición, que empezaba a integrar a antiguos políticos monárquicos. El liberal Niceto Alcalá Zamora y el conservador Miguel Maura Gamazo se declararon republicanos y fundaron en julio de 1930 un nuevo partido: Derecha Liberal Republicana.

Se produjo también el resurgimiento de la Alianza Republicana, instaurada en 1926 como una alianza de formaciones políticas contrarias a la dictadura –Partido Republicano Radical, Partido Republicano Federal, Partit Republicà Català y Acción Republicana– y la creación del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS).

Igualmente, las organizaciones nacionalistas catalanas y gallegas –Acció Catalana, Acció Republicana de Catalunya, Estat Català y Federación Republicana Gallega– también se inclinaron por la opción republicana, ya que esperaban conseguir sus soñados estatutos de autonomía con el nuevo régimen.

El republicanismo se extendió incluso en el Ejército, particularmente entre los oficiales de la Aeronáutica Militar y del disuelto Cuerpo de Artillería. El 17 de agosto de 1930, estas organizaciones se reunieron en San Sebastián. Si bien a este encuentro no asistieron representantes de los partidos y sindicatos de izquierdas, sí lo hizo a título personal el socialista Indalecio Prieto.

Durante la cita se acordó crear un comité revolucionario, encabezado por Alcalá Zamora, cuyo objetivo sería derribar la monarquía mediante un movimiento insurreccional apoyado por militares y obreros. La elección de esta táctica era de particular importancia, porque demostraba que el golpe de Estado de 1923 había roto con la tradición liberal creada por la Restauración, legitimando la violencia como instrumento político.

Jaca y Cuatro Vientos

En octubre la dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se sumó a este pacto, que también recibió el apoyo de la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Un mes después, el 15 de noviembre, el más famoso de los intelectuales españoles, José Ortega y Gasset, escribía un artículo en el diario liberal El Sol titulado “El error Berenguer” que terminaba con una frase demoledora, parafraseando la célebre petición del romano Catón acerca de Cartago: “Delenda est Monarchia (la monarquía debe ser destruida)”.

Estos apoyos precipitaron la sublevación republicana, preparada para el 15 de diciembre bajo la dirección del general de división Gonzalo Queipo de Llano y el comandante de la Aeronáutica Militar Ramón Franco.

Tres días antes, en Jaca (Huesca), los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se pronunciaron por la República. Esta rebelión fracasó rápidamente, y al día siguiente fueron detenidos la mayor parte de los miembros del comité revolucionario, mientras que el resto pasó a la clandestinidad. A pesar de estos hechos, Queipo de Llano y Franco decidieron seguir adelante con sus planes, sublevándose en la base aérea de Cuatro Vientos (Madrid). Esta acción también fracasó, obligando a sus líderes a huir a Portugal.

Una agrupación de intelectuales

El gobierno había triunfado completamente, pero cometió un error que, a la postre, sería decisivo: condenar a muerte y fusilar el 14 de diciembre a los dos capitanes sublevados en Jaca. Como escribió el monárquico Antonio Hoyos y Vinent, marqués de Vinent, “Galán y García Hernández, al regar el suelo con su sangre, hicieron florecer la República. Fue, pues, una equivocación”.

Las movilizaciones de obreros y militantes de la Federación Universitaria de Estudiantes (FUE) para denunciar los procesos judiciales de los otros implicados en la sublevación republicana fueron una muestra del cambio que se estaba produciendo en la opinión pública.

Paralelamente, se produjo un acontecimiento que tuvo una gran repercusión: Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset fundaron la Agrupación al Servicio de la República el 14 de febrero de 1931. Ese mismo día, Berenguer presentó su dimisión tras comprobar que su deseo de convocar elecciones generales había recibido muy pocos apoyos.

Otro gran error

Alfonso XIII se encontró ante una nueva tesitura que podía ser definitiva si no acertaba, y no lo hizo. Tras múltiples consultas optó por conformar un gobierno de coalición integrado por viejos políticos entre los que destacaban el liberal conde de Romanones y los conservadores Bugallal y De la Cierva.

El primero abogaba por llegar a algún tipo de acuerdo con los republicanos, mientras que los segundos eran partidarios inflexibles del mantenimiento de la monarquía, incluso por la fuerza, para lo que creían contar con el director general de la Guardia Civil, teniente general José Sanjurjo Sacanell.

Para encabezar este Ejecutivo el rey eligió, de nuevo, a la persona menos idónea posible: un marino de 71 años sin ningún tipo de experiencia política: el capitán general Juan Bautista Aznar (“Geográficamente de Cartagena, políticamente de la Luna”, se dijo de él).

El nuevo gobierno se encontró con un doble problema. El primero, el proceso a los miembros del comité revolucionario y a los sublevados de Cuatro Vientos, donde el tribunal les condenó a penas muy leves que les permitieron salir en libertad inmediatamente, provocando la indignación de la prensa monárquica.

El segundo, la elección de la mejor manera de volver a la “normalidad constitucional”. Aznar se inclinó por la opción propuesta por Romanones, que pasaba por convocar primero unas elecciones municipales, que representaban el mínimo riesgo, y donde un claro triunfo monárquico permitiría volver paulatinamente a la Constitución de 1876, ya que serían seguidas de comicios provinciales y finalmente generales.

Estas votaciones se convocaron para el 12 de abril, y esta vez sí fueron aceptadas por la oposición republicana, que se presentó unida bajo la denominación de Conjunción Republicano-Socialista, y que las presentó como un plebiscito de “monarquía sí, monarquía no”.

Aznar y los miembros de su gabinete se dieron cuenta entonces del error que habían cometido, pero ya era demasiado tarde. El resultado de estas elecciones fue contundente: la Conjunción triunfó en 42 de las 50 capitales de provincia, aunque los monárquicos obtuvieron mayor número de concejales. No obstante, los votos totales obtenidos por cada candidatura no se conocen, porque las actas nunca se publicaron.

Las consecuencias fueron inmediatas. El gobierno quedó completamente desmoralizado, mientras que los miembros del comité revolucionario se proclamaron vencedores y exigieron la marcha del rey. Sin embargo, Alfonso XIII estaba dispuesto a resistir, siguiendo el consejo de De La Cierva, Bugallal y el general de división marqués de Cavalcanti.

Si finalmente cambió de opinión, fue porque Sanjurjo no se comprometió a defender la monarquía. Ante esta tesitura, decidió suspender sus “prerrogativas regias” el 13 de abril. Al día siguiente, mientras la Segunda República era proclamada en todas las localidades de España, el monarca preparaba su viaje a Cartagena, desde donde abandonaría el país para no regresar jamás.