Malva, el color hallado por casualidad que vistió a reinas y salvó vidas

Historia de la química

A mediados del siglo XIX, el químico británico William Perkin descubrió el malva, un color con múltiples aplicaciones más allá de la moda. La carrera de los tintes sintéticos había comenzado

La flor de malva

Corría el año 1856 cuando, en una casa londinense, un joven de dieciocho años llamado William Perkin aprovechaba sus ratos libres para hacer experimentos en su laboratorio improvisado de química. ¿Su objetivo? Lograr un sustituto para la quinina.

Trabajaba bajo la tutela del renombrado químico alemán August Wilhelm von Hofmann. Lo que no sabía es que su fracaso en esa búsqueda lo llevaría a un descubrimiento que transformaría para siempre el mundo de la moda, la industria e incluso la medicina.

Por aquellos tiempos la quinina era el único remedio eficaz contra el paludismo (también conocido como malaria). Los imperios abarcaban zonas tropicales de donde extraían productos como azúcar, caucho, tabaco, café, índigo, algodón, marfil o materias preciosas. En esas zonas la mortandad causada por esa enfermedad, transmitida por los mosquitos, hacía estragos y era un problema crucial: perder población significaba perder capacidad para producir riquezas.

Y lo que era peor para los colonizadores, el paludismo no solo afectaba a los nativos de esas regiones, sino que también costaba vidas entre las tropas enviadas desde las metrópolis, lo que ponía en aprietos la disposición para defenderse y conservar el control del territorio.

La caída de los imperios

El periodista Simon Garfield, autor de Malva, el color que cambió el mundo (Península, 2001), llegó a la conclusión de que el paludismo tenía mucho que ver con la prosperidad o la caída de los imperios, hasta el punto de que constituía el mayor obstáculo para la colonización.

El inconveniente era que la quinina se extraía del árbol de la quina (cinchona), que crecía solo a una altura muy precisa de áreas tropicales de Sudamérica, sobre todo, en Perú y Bolivia. La producción era muy limitada y, lógicamente, costaba carísima.

Los imperios británico, francés y holandés habían hecho lo imposible por hacer crecer el árbol en sus jardines botánicos en las colonias y metrópolis, sin éxito. De ahí que Hofmann y su equipo –igual que otros muchos investigadores en Europa– dedicaran todas sus energías a encontrar una fórmula que permitiera reemplazarla.

Tintes de origen natural

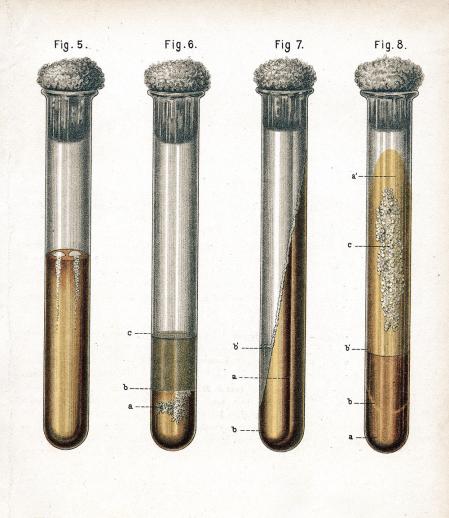

Así fue como aquel día Perkin, el joven aprendiz de químico, estaba haciendo experimentos con un derivado del carbón, el alquitrán de hulla, cuando se encontró con una sustancia azulada. No era lo que quería. Pero en vez de hacer lo lógico, desecharla, se le ocurrió probar si podía servir para teñir telas. ¿El resultado? El malva, un color que hasta entonces no existía. Y, de paso, el inicio de una nueva era para la ciencia.

Agustí Nieto-Galan, profesor de Historia de la Ciencia en la UAB, explica en Colouring Textiles (2013) que hasta entonces los tintes para teñir eran de origen natural, se extraían de animales como la cochinilla (un insecto de Centroamérica que producía un rojo carmesí intenso), de vegetales como el índigo, que daba un azul profundo, la cúrcuma, para amarillo intenso, la rubia, para rojo brillante, o el palo de Campeche, para morados y negros, o se sacaban de minerales como el ocre.

Los fabricantes de telas no tenían más remedio que utilizar los colores que hubiera disponibles, menos de los que les hubiese gustado. Además, la obtención de esas materias primas generaba fricciones entre los imperios que intentaban monopolizar la fabricación o hacerse con el control de las áreas donde se elaboraban.

Patentando el azar

En otros términos, los tintes sintéticos tenían un mercado potencial enorme, así que Perkin abandonó los estudios, patentó el producto e inició la campaña para comercializarlo. No fue nada fácil. Para empezar, se le puso en contra la comunidad científica, que veía con malos ojos que uno de los suyos dejara la investigación para hacerse rico. Por otra parte, ya se habían hecho algunos intentos para utilizar tintes sintéticos que no habían funcionado bien.

Pero, por encima de todo, el mayor inconveniente era su edad: por muy prometedoras que parecieran las ventajas que ofrecía el color malva, resultaba muy difícil que inversores y fabricantes se tomaran en serio a un jovencito de dieciocho años.

Aunque contó con algunos apoyos, no logró que los empresarios se decidieran a financiar la producción de los tintes a gran escala. Como bien señala el químico Ernst Homburg, profesor emérito de Historia de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Maastricht, existe un complejo proceso social, cultural y económico que lleva a que algunas tecnologías acaben utilizándose y otras queden descartadas; ese estuvo a punto de ser su caso.

Al gusto de la realeza

Tras meses de rechazos, su padre decidió apoyarlo y apostó todo lo que tenía, y más, para financiar la producción y comercialización del malva. Hubo que construir edificios, conseguir todo el material necesario para fabricar el producto y también solucionar cuestiones de logística, como el traslado de las inmensas cantidades de carbón que se necesitaban para obtenerlo.

Sin embargo, los fabricantes de telas se resistían a adoptar la nueva técnica. Para los Perkin las cosas no podían ir peor. Garfield explica que, cuando parecía que todo estaba perdido, llegó el golpe de suerte: la reina Victoria se vistió de color malva para la boda de su hija, y la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia de Montijo (considerada la reina de la moda de su tiempo), decidió que el malva era el color que mejor combinaba con sus ojos.

A partir de ahí, todo empezó a encaminarse. El tinte sintético era mucho más barato de producir que los naturales y proporcionaba colores más brillantes y duraderos. Y como al mismo tiempo se pusieron de moda los miriñaques, que llevaban metros y metros de tela, los negocios iban de maravilla: los años entre 1850 y 1860, se conocieron como la “década malva”, color que figuró incluso en los sellos postales de seis peniques.

La carrera de los tintes

En 1869, otro tinte comenzó a hacer furor, también sintetizado por Perkin: el rojo proveniente de la alizarina, una tintura que se extraía de la raíz de la rubia y se usaba desde la antigüedad para teñir. Más allá de que la alizarina sintética era más barata, con ella se podían obtener distintos matices de rojo, los colores eran más estables y se mantenían lavado tras lavado.

El inconveniente para Perkin fue que, entre tanto, otros químicos se habían inspirado en su procedimiento (o lo habían copiado directamente), y también intentaban conseguir nuevos tintes sintéticos.

Los químicos alemanes Carl Graebe y Carl Liebermann estaban trabajando al mismo tiempo que Perkin en reemplazar la alizarina natural. En cuanto desarrollaron el proceso, se dieron prisa para registrarlo: la empresa alemana BASF lo patentó un día antes que él, y eso les dio prioridad legal para la producción y comercialización. Una catástrofe, aunque, finalmente, el perjuicio fue limitado para los Perkin, porque llegaron a un acuerdo y obtuvieron la exclusividad de la comercialización en Gran Bretaña.

Aun así, el disgusto fue mayúsculo y representó un quiebre en su carrera: vivía mal las rivalidades, la guerra de patentes, la lucha de las industrias por imponer su hegemonía sobre las demás y, ante todo, le amargaba la vida el tiempo que tenía que distraer a lo que realmente le interesaba, la investigación, para ocuparse de abogados y pleitos.

La competencia en la industria química era intensa. En ese contexto, Alemania no tardó en tomar la delantera y dominar el mercado internacional. En Inglaterra, los intereses de la industria estaban orientados en otras direcciones y no se le daba tanta importancia al desarrollo de ese sector.

Segunda Revolución Industrial

Por otra parte, tal como señala Agustí Nieto-Galan, Perkin corría en desventaja. En esos tiempos, comenzaron a converger más seriamente ciencia e industria, y, en ese proceso, los nuevos colorantes sintéticos dejaron de ser creaciones de individuos que trabajaban aislados, y se convirtieron en una invención de equipos integrados en el seno de la propia industria.

Todo esto transcurría en el período conocido como Segunda Revolución Industrial, que suele situarse entre la segunda mitad del siglo XIX y 1914, cuando la Primera Guerra Mundial impulsó nuevos rumbos para la ciencia y las industrias.

Entre tecnología, ciencia, gestión industrial, patentes, rivalidades comerciales, capital y competencia internacional, la expansión de la industria iba a toda velocidad y parecía no tener límites.

Quienes vivieron esa época vieron llegar novedades como los ferrocarriles, el uso de la electricidad, las primeras fibras sintéticas, la baquelita (el primer plástico completamente sintético), las cámaras fotográficas accesibles... Y, entre todas ellas, se crearon cantidad de nuevos colores sintéticos.

Había clientes seguros como el Ejército, por las casacas rojas de los soldados. En este sentido, la guerra franco-prusiana (1870-1871), con sus correspondientes uniformes, fue un negocio redondo para BASF. Pero también lo fue el que las clases populares, que hasta entonces solo tenían a su alcance unos pocos colores apagados, podían darse el lujo de llevar colores brillantes e, incluso, atrevidos.

Su uso en la medicina

Volviendo a Perkin, en 1874, cuando tenía 36 años, vendió su negocio de tintes y siguió investigando en química orgánica.

En esa nueva etapa desarrolló nuevos colorantes y diversos procesos químicos que, hoy en día, se emplean directa o indirectamente en la producción de perfumes, tinturas para el pelo, nitroglicerina, plásticos, pinturas, adhesivos, fertilizantes agrícolas, conservación de alimentos enlatados, revelado de fotografías... La lista es enorme, y, entre las derivaciones más notables, incluye los colorantes artificiales, omnipresentes en nuestros alimentos.

Pero, por encima de todo, el malva tuvo un impacto extraordinario en la medicina. Gracias a colorantes como el azul de metileno y otros derivados de la anilina, el alemán Robert Koch pudo identificar y aislar el bacilo de la tuberculosis y el del cólera, mientras que su compatriota Walther Flemming pudo colorear las células y estudiar los cromosomas en un microscopio. Ayudó igualmente a que el también alemán Paul Ehrlich concretara los avances en inmunología y quimioterapia.

Los experimentos, señala Garfield, mostraron que el azul de metileno no solo era útil para detectar microorganismos, sino que también era un antiséptico; con el tiempo, se descubrió que otros tintes también tenían propiedades terapéuticas y podían aliviar el dolor.

El malva, el descubrimiento accidental de Perkin, ha sido fundamental en una serie de avances científicos y tecnológicos. Un descubrimiento que demuestra también el poder transformador de la química. Como indica Agustí Nieto-Galan, lo notable es que, contrariamente a lo que sucede con otras ciencias como la física, nuestra sociedad no suele tener presente el papel crucial de la química en nuestra vida cotidiana.

Claudia Contente, historiadora, Universitat Pompeu Fabra