El surrealismo que renació en los 60 en EE.UU.

ARTE

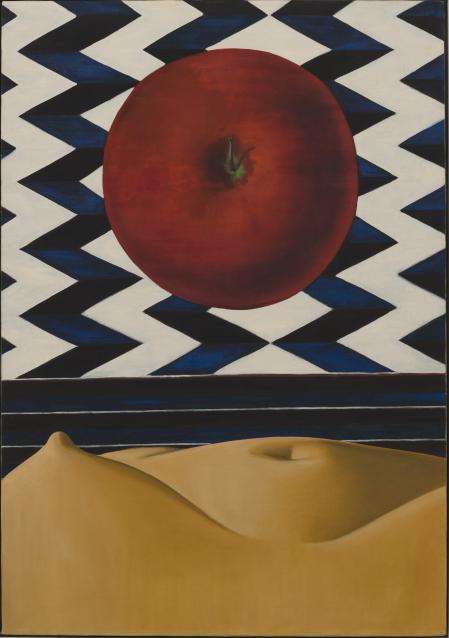

Junto al pop y el minimalismo, Estados Unidos vivió un renacer del surrealismo unido a sus hondas crisis sociales; una exposición en el Whitney de Nueva York rescata esa corriente, ligada a la lucha y la denuncia

'Indio y rinoceronte', 1968. Fritz Scholder. Óleo sobre lienzo

Resumir el surrealismo en una frase es una osadía, pero podríamos aventurarnos a escribir que es una forma de expresión artística que pretende acercarse a la realidad prescindiendo de la comprensión racional. Y que ha tenido más seguidores en contextos históricos de crisis, cuando los hechos parecían más inaprehensibles con la lógica convencional.

Una de esas coyunturas propicias a buscar explicaciones en el subconsciente (casi tanto como la actual) se produjo en Estados Unidos en los años sesenta del siglo pasado y es poco conocida desde el punto de vista artístico. Sixties surreal, una exposición en el Museo Whitney de Arte Americano de Nueva York, viene a reparar ese desconocimiento.

El movimiento surrealista histórico está cumpliendo su primer centenario esta década, y a lo largo de ese siglo sus manifestaciones han fluctuado, desde la inicial en el París de entreguerras y su expansión con voces tan diferentes como Dalí, Magritte o Miró. Hacia finales de los años sesenta, su influjo era tan extenso que, como decía el poeta estadounidense John Ashbery, “todos ‘crecimos surrealistas’ sin siquiera tener conciencia de ello”, aunque lo sintieran como una tendencia pasada de moda.

El surrealismo se ofreció a muchos artistas como una vía para acercarse a una comprensión y expresión más afinadas

Pero en la atmósfera estadounidense del momento, con el creciente poder de la televisión, el cine, la guerra de Vietnam, las luchas por los derechos civiles, la gestación de la revolución feminista, la violencia política... El surrealismo se ofreció a muchos artistas como una vía, vital o episódica, para acercarse a una comprensión y expresión más afinadas. Pese a que en el arte dominaban corrientes como el pop, el conceptualismo y el minimalismo, el recurso a los sueños, la fantasía y el automatismo se presentó como un refugio creativo y un vehículo para la denuncia. Andy Warhol, Diane Arbus, Niki de Saint Phalle, Louise Bourgeois, Jasper Johns o Claes Oldenburg son quizás los más conocidos, pero solo algunos del centenar largo de creadores representados en la exposición.

A la entrada de la muestra, recibe al visitante una obra que invita a parafrasear la famosa pintura de la pipa de Magritte y decir: “Ceci n’est pas trois chameux”. Se trata, efectivamente, de las esculturas hiperrealistas de tres camellos bactrianos que invitan a desconfiar desde el principio de lo que es real o ficticio.

A partir de aquí, pintura, collage, montajes, fotografía y fotomontaje, escultura, vídeo, pintura intervenida, arte textil... Todo vale para sacar a la luz la psique, con las intenciones más diversas y desde múltiples perspectivas estéticas.

Para empezar, una sala dedicada al otro pop, una denuncia de la cara alienante del sueño americano del consumo infinito y su relación con la identidad del individuo, con la enorme Bolsa de papel de la compra de Alex Hay y el Inodoro blando de Claes Oldenburg como piezas centrales. Le sigue una sección dedicada a la exploración sensual del cuerpo físico, sin dejar aparte ni el erotismo ni la ansiedad, y desde la mirada de autores que trabajaron con materiales poco convencionales: nailon, cuerdas, metal, gres, plástico, incluso el armazón de madera de una silla vieja.

Una sala está dedicada a la denuncia de la cara alienante del sueño americano del consumo infinito

La cuarta etapa se centra en el surrealismo social, donde reinan los fotógrafos fascinados por la creciente y paradójica presencia de la televisión en los hogares, que llevaba a situaciones tan surrealistas como pasar de una película de Drácula a las imágenes de la guerra de Vietnam, todo al mismo nivel y con igual valor.

Esa omnipresencia de la imagen en la sociedad sigue patente en el siguiente estadio de la muestra, que aborda el reflejo en el arte de la violencia que vivió la década: asesinatos políticos, represión de protestas y la ominosa guerra de Vietnam, todo contemplado desde el sofá a través de la pantalla catódica. Como los surrealistas históricos, algunos de los artistas representados aquí se alistan en las luchas de su tiempo, mientras que otros manipulan los materiales que les proporciona la sociedad de la comunicación para lanzar sus denuncias.

El collage y el ensamblaje de objetos encontrados fue una técnica básica de los primeros surrealistas que sus seguidores sesenteros no desdeñaron, con el añadido de las asociaciones culturales que aportaban los nuevos materiales tecnológicos, y también están presentes en Sixties surreal.

El recorrido se cierra con dos de las grandes revoluciones que se iniciaron en el momento: la feminista y la de las creencias: si en la penúltima estación se expresa la gran ruptura que se estaba gestando, el movimiento de liberación de la mujer que estallaría a principios de los setenta, con obras en las que las protofeministas expresan su dolor y frustración ante situaciones que perciben como agresiones, la última se mueve entre la denuncia de las religiones establecidas, la búsqueda de una espiritualidad alternativa —mediante meditación, drogas y otros atajos— y la reivindicación de rituales ancestrales erradicados por la colonización.

Sixties surreal se ha gestado durante treinta años —como explica el director de la institución en el vídeo de presentación— y estará abierta hasta el 19 de enero.