Jon Uriarte, comisario digital:“Las redes sociales hoy hacen cualquier cosa menos conectarnos con la gente, empresas como Meta han acabado con la gran promesa de Internet”

'El arte de navegar'

Jon Uriarte es comisario de 'El arte de navegar. Cómo perderse en un mundo de imágenes', exposición de Foto Colectania que reflexiona sobre cómo nos orientamos —o nos desorientamos— en el entorno visual digital

¿Cómo sobrevivimos en un mundo saturado de imágenes? 'El arte de navegar', la nueva exposición de Foto Colectania, reflexiona sobre nuestro papel crítico en el mundo digital

Jon Uriarte, comisario de 'El arte de navegar'.

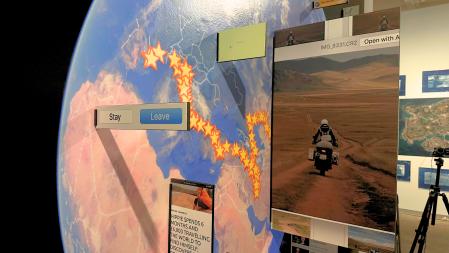

Desde este junio y hasta el próximo 21 de diciembre, Foto Colectania alberga en su centro la exposición El arte de navegar. Cómo perderse en un mundo de imágenes, una muestra que reúne obras de 14 artistas internacionales y que reflexiona sobre cómo nos orientamos —o nos desorientamos— en el entorno visual digital. La exposición, comisariada por Jon Uriarte, propone un recorrido dividido en tres capítulos (orientarse, navegar y perderse) para explorar críticamente la saturación de imágenes en la era de internet.

Las piezas seleccionadas, que incluyen instalaciones físicas, muestras de vídeoarte, intervenciones interactivas y documentación especulativa, abordan temas como la vigilancia algorítmica, la manipulación de mapas, la ficción en los entornos digitales o la invisibilización de ciertas comunidades en el entorno digital. Hablamos con Uriarte, que además de comisario de la exposición es artista, investigador y gestor cultural, sobre cómo podemos luchar contra la sobresaturación digital en un mundo que cada vez parece más abocado a la hipnosis colectiva.

¿Cómo fue el proceso de preparar la exposición El arte de navegar?

La propuesta de inicio de Foto Colectania era trabajar sobre el tráfico de imágenes. Es un tema que ya lleva mucho recorrido, que se ha abordado desde hace tiempo. Pero muchas veces se ha planteado en términos un poco... No sé si decir apocalípticos, pero sí, al menos, negativos. El “tsunami de imágenes”, por ejemplo, es una metáfora que se repite mucho. Y pensé que quizás ya estamos en un punto distinto, en el que tenemos que empezar a pensar esa cuestión desde otro lugar. No se trata tanto de intentar entender absolutamente todas las imágenes, sino de preguntarnos cómo convivimos con ellas. ¿Qué otras formas hay de relacionarnos con esos flujos? ¿Cómo habitamos este nuevo entorno visual?

Y ahí llega el concepto de “navegar”.

Justamente. Durante mucho tiempo, especialmente en la tradición de la fotografía, se entendía la imagen como algo aislado. Se analizaba desde un punto de vista iconográfico, casi como si se diseccionara una sola imagen en profundidad. Pero, si intentamos aplicar esa lógica a todas las imágenes con las que convivimos hoy, evidentemente vamos a sentirnos saturados, superados.

Entonces, ¿estamos obligados a cambiar nuestra forma de leer imágenes?

Quizás tenemos que empezar a mirarlas de otra forma. Tal vez no haya que mirarlas todas, o al menos no con la misma lógica con la que lo hacíamos antes. Seguramente, ya no tiene sentido analizarlas descontextualizadas, como objetos aislados. Lo interesante ahora es verlas en relación a otras imágenes, a otros entornos, a su lugar de origen, a cómo circulan. Por eso me parecía tan potente la idea de “navegar”. Eso te lleva a una forma de estar con las imágenes más activa. No se trata solo de observar, sino de interactuar, de escoger, incluso de producir y proponer nuevas relaciones visuales. Una de las claves de la exposición es precisamente eso: no solo se habla de navegación, sino también del nuevo papel que tienen las imágenes hoy.

¿En qué sentido?

Las imágenes ya no solo representan algo. Se han convertido en herramientas que usamos para movernos, para actuar en el mundo digital. En los videojuegos, por ejemplo, una imagen puede ser un portal: la lanzas y atraviesas mundos. Son interfaces, caminos, accesos.

Las imágenes ya no solo representan algo, se han convertido en herramientas que usamos para movernos, para actuar en el mundo digital. Son interfaces, caminos, accesos.

Además, ahora las llevamos siempre encima.

Claro. Ahí entran los móviles. Los teléfonos juntan dos tecnologías revolucionarias —la cámara digital y la conexión a internet— y hacen que estemos constantemente en línea y en modo imagen. Ya no es que vayamos a Internet o saquemos la cámara: estamos en Internet, y llevamos la cámara encima todo el tiempo. Es un cambio de paradigma radical.

Antes decíamos “se me ha acabado la batería del móvil”; ahora decimos “no tengo batería”. Es como si el teléfono fuera una extensión más de nosotros.

Y el teléfono tiene la cámara integrada, eso ya lo damos por hecho. Sería rarísimo un móvil sin cámara, ¿no? Entonces, eso hace que la práctica de creación y circulación de imágenes forme parte casi del cuerpo, como tú dices. Del cuerpo físico, pero también —y creo que esto es importante— del cuerpo cognitivo del ser humano. De lo emocional, incluso. Porque también impacta en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos. Y eso me parece muy relevante.

¿Cómo hacemos para que las imágenes nos importen entre tanta sobresaturación?

Ahí es donde necesitamos tener una actitud crítica. Ese es el punto. Por eso, la exposición también propone perderse. Pero no con la connotación negativa de siempre —esa idea de que perderse es algo malo, que da miedo o que te va a pasar algo—, sino perderse de otra manera. No dejarse llevar por cómo se supone que tienes que actuar, por ejemplo, haciendo scroll en las redes sociales.

Claro, porque además hay un algoritmo diciéndote todo el rato qué ver, cómo moverte, qué te debería interesar...

Se trata de intentar ser consciente de cómo operan esos flujos de imágenes, esas formas de hacer y de ver. Llevarles la contraria, pero de manera consciente. Plantear otras maneras de estar, de moverse, que no tengan que seguir esa lógica rígida, cuantificada, perfectamente organizada. Que no te digan que tienes que ir del punto A al punto B, sino que tú mismo decidas hacia dónde ir, aunque eso implique desviarte de las rutas preestablecidas.

Debemos llevarles la contraria, pero de manera consciente. Plantear otras maneras de estar, de moverse, que no tengan que seguir esa lógica rígida, cuantificada, perfectamente organizada

¿Qué ejemplos de esto podemos ver en la exposición?

Pues hay varios. En la exposición hay artistas que están muy centrados en el trabajo con arte digital, y una de las cosas que proponen —y que me parece clave— es indagar, tener curiosidad por cómo funcionan todos estos sistemas. Porque hoy en día usamos, por ejemplo, el GPS sin tener ni idea de cómo funciona. O algo tan cotidiano como el correo electrónico: le das a “enviar” y no te paras a pensar qué ocurre realmente después. Entonces, una de las cuestiones sería, por ejemplo, eso: aprender, o al menos tener curiosidad, por entender cómo funcionan esas tecnologías. Porque, cuando te lo planteas, empiezas a darte cuenta de cosas. Siguiendo con el ejemplo del GPS, por ejemplo, ves que no es infalible, que tiene fallos. Hay un trabajo en la exposición, de Simon Weckert, que muestra cómo, cuando se suben imágenes a Internet sin datos de geolocalización —o con datos erróneos—, acaban colocadas en mitad del Atlántico. Se genera, literalmente, una isla de datos en medio de la nada. Y eso también es una forma de pensar el mundo digital: a partir de sus errores, de sus desvíos.

Jugar con que la propia red tiene sus fallos, ¿no?

Eso es. Y la otra forma es no seguir lo que se supone que tienes que hacer. Y sobre todo, no tener miedo de hacer eso. No tener miedo de descubrir cosas, de hacer cosas que no conoces. Esto, dentro del contexto de la navegación, también es importante. Porque antes hablábamos de esa lógica más colonial, de ir a un punto, coger lo que hay y llevártelo... Era una lógica cuantificada, normativa. Pero también podemos ir a sitios que no conocemos. O incluso no saber adónde vamos. Y quizás eso no tiene por qué ser un problema. Fíjate, los inicios de Internet —y no es por ponerme nostálgico— se basaban en eso: ir de link en link, explorando sin saber muy bien adónde ibas. Hoy en día, lo único que hacemos muchas veces es hacer scroll. Sabemos que vamos a seguir constantemente en ese scroll. Entonces, una estrategia interesante podría ser esa: intentar descubrir lugares que no conocemos previamente en Internet. Preguntarnos: ¿cómo puedo llegar a sitios donde nunca he estado, que ni siquiera sabía que existían?

Esta idea de perderse o desviarse va justo en la dirección contraria a la estrategia que están siguiendo las big tech, ¿no?

Ese es también uno de los planteamientos de la exposición: primero, intentar ser conscientes de esas normas, que no son autoimpuestas sino impuestas por las grandes compañías. Y luego, resistirse a esas normas. Porque, además, puede ser hasta divertido. Puedes encontrarte cosas. Puedes hacerlo desde un punto de vista político, pero también desde el entretenimiento, desde la curiosidad, desde muchos ángulos distintos. Y otra cosa que creo que es interesante en la exposición es que, al trazar esa genealogía histórica con los inicios de la navegación colonial, se puede ver cómo esa mentalidad ha ido destilándose en distintos espacios digitales que existen hoy.

Las redes sociales son espacios cerrados donde solo puedes hacer scroll, está todo enfocado a que no salgas de la plataforma

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, el trabajo de Giath Taha, que es un artista sirio. Su obra parte del videojuego Playerunknown’s Battlegrounds. Él, que es sirio y tuvo que irse de Siria por la guerra, se dio cuenta de que había muchísima gente siria jugando a ese juego. Y que muchos elementos del juego —los paisajes de destrucción, las estéticas, incluso las armas— le recordaban muchísimo al estado de su país. Explorando ese entorno, tomó la decisión de no usar armas, de no jugar como se “debería”. Empezó haciendo capturas de pantalla que luego convirtió en cianotipias. Y más tarde descubrió que su hermano, que todavía vivía en Siria, no solo jugaba, sino que era como el líder de un grupo, un jugador muy experto. Así que decidieron encontrarse dentro del videojuego.

Un reencuentro a través del videojuego.

Fue un momento muy emocional. Llevaban 10 años sin verse. Habían intercambiado audios, pero nunca se habían visto cara a cara, aunque en este caso fuese a través de avatares. Y hay un instante muy potente en el que uno le dice al otro: “mírame a los ojos”, aun no estando físicamente. Se nota que están realmente emocionados, como si se sintieran presentes el uno frente al otro. Luego tienen una conversación muy interesante. Empiezan a hacer conexiones entre lo que viven en el juego y lo que han vivido en la vida real: el arma que su hermano utiliza en el juego es la que usaba en el ejército, el coche que aparece es igual al que tenía su padre… Y así, van vinculando su experiencia personal, el impacto de la guerra en Siria, con la representación que hace el videojuego de esa guerra. Cómo se cruzan esos mundos.

Es curioso cómo los videojuegos pasan de simplemente entretener a ofrecer algo mucho más allá.

Para muchos artistas, los videojuegos se han convertido en una herramienta fundamental. Sobre todo ahora que los motores y los programas para desarrollar videojuegos son más accesibles y sencillos de usar, ha permitido que mucha más gente los utilice como forma de creación. Eso ha hecho que muchos artistas se fijen en la creación de mundos virtuales, no necesariamente como un videojuego clásico, donde hay que ganar puntos o superar niveles, sino como espacios más abiertos, más experimentales. Lugares donde se pueden generar otros tipos de realidades: contextos espaciales diferentes a los que tienen en su vida cotidiana, entornos donde explorar la identidad, el territorio, la temporalidad, incluso las mecánicas de la naturaleza. Cosas que en el espacio físico serían imposibles de hacer.

Y luego está la fotografía dentro del videojuego, que ya es considerada como un espacio artístico en sí mismo.

Sí, sí. Lo que se llama in-game photography es un universo en plena ebullición. Es verdad que la mayoría de lo que se ve se usa con fines de marketing, pero también está creciendo mucho la fotografía como una práctica más artística o expresiva. Hay gente haciendo fotos simplemente por el placer de capturar lo sublime, lo romántico, la belleza del propio espacio generado dentro del videojuego. Porque también hay muchos juegos que son eso: pura exploración. Además, los photo modes lo que hacen es integrar directamente la fotografía dentro del juego. Ya no solo estéticamente, sino también a nivel de proceso. Puedes escoger diafragma, velocidad de obturación... O sea, se simula la práctica fotográfica dentro del videojuego. Por eso, desde los ámbitos más tradicionales de la fotografía, cuando haces algo con videojuegos, siempre hay quien te pregunta: “¿pero esto es fotografía?”. Pero yo lo tengo claro: hay que abordar las prácticas contemporáneas desde ahí también, desde esas relaciones que la fotografía tiene con otros medios.

Los inicios de internet se basaban en ir de link en link, eran pura exploración; hoy en día, lo único que hacemos es scroll

Una de las muestras más interesantes es, precisamente, un documental sobre unos amigos que juegan a Red Dead Redemption 2 y descubren un bug que les permite interactuar con el juego de forma única.

Sí. Lo bonito de esa peli es que son un grupo de amigos que ya disfrutaban del videojuego como un espacio de socialización. No era tanto por seguir las misiones que te plantea el juego, sino más por explorarlo, por estar, por pasar un tiempo juntos.

Esto pasaba mucho en GTA Online también. Son entornos que te permiten matar gente… o no.

Exacto, son juegos abiertos. Ellos se reunían ahí y encontraron un error, un bug, que les permitió acceder a un lugar que ni siquiera estaba diseñado para eso. Un espacio que se suponía que no era accesible, pero que, de repente, estaba ahí. Y lo interesante es que las lógicas estéticas y mecánicas de ese lugar no seguían ni el fotorrealismo típico ni tampoco las reglas habituales de los videojuegos. Era un espacio... Muy raro. Pero ellos no se acercaron a ese espacio extraño desde el miedo, como “uy, a ver qué pasa aquí”. No. Lo hicieron desde la fascinación. Por eso también volvemos a la idea de perderse. Perderse puede estar muy guay. Puedes descubrir lugares que no conocías, que no esperabas, y disfrutarlo un montón. Además, en este caso, lo que me interesaba especialmente es que es una experiencia de perderse con amigos. No tienes por qué perderte solo. Puedes perderte en compañía, compartir ese momento.

Recuerdo, cuando era adolescente, que estaba muy de moda Chatroulette, y dejando de lado las cosas extrañas que encontrabas, tenía algo muy interesante: no sabías nunca con quién te ibas a encontrar. Podía ser alguien de cualquier parte del mundo y de cualquier tipo. Y creo que eso ya era un ejemplo muy claro de lo que podía llegar a ser Internet.

Esa era una de las grandes promesas de Internet. La posibilidad de conectarte con gente. Lo que pasa es que luego eso fue apropiado por empresas como Meta, que se han quedado con ese eslogan y lo han convertido en cualquier cosa menos eso. Porque las redes sociales hoy hacen cualquier cosa menos conectarnos con la gente, de verdad. Entonces el planteamiento va un poco por ahí: ¿cómo podemos utilizar esa idea original, esa promesa de conexión real y abierta?

En resumen, Internet nació como un espacio de libertad, con la promesa de democratizar el acceso, de conectar sin fronteras… Y, al final, no sé si se ha convertido exactamente en lo contrario, pero va un poco por ahí, ¿no? Parece que repetimos patrones, y que vamos a tener que estar inventando nuevas cosas todo el rato para recuperar lo que se nos escapa.

Si analizas un poco la historia de Internet, ves que ha pasado por diferentes épocas, con distintas formas de uso. Empezó como un proyecto científico-militar, luego pasó a ser una herramienta para compartir información científica, y después llegó esa etapa más hippie, más utópica, de compartir información en todo el mundo libremente. Luego vino la inversión capitalista, el boom de las puntocom… y después la crisis. Ha habido diferentes ciclos, con distintas lógicas. Yo no diría que los ciclos son exactamente iguales, pero sí hay ciertos patrones que se repiten. Uno muy claro es el de intentar hacer dinero, monetizarlo todo.

No sé si podemos luchar contra eso.

Pero también hay elementos muy particulares en cada época. No es lo mismo el momento en que se intentan monetizar las redes sociales que lo que estamos viviendo ahora, con toda la inversión en inteligencia artificial. Han sido etapas distintas con estrategias distintas de rentabilización. Ahora mismo seguimos en esa lógica de las redes sociales como espacios cerrados. Instagram, por ejemplo, no permite enlaces externos… todo está enfocado a que no salgas de la plataforma.

Y luego está la simplificación extrema de la interacción que tenemos con la tecnología.

La inteligencia artificial es el ejemplo más claro: ya solo tienes que escribir una frase, y ni eso. Puedes decirla en voz alta y la tecnología la reconoce, genera una imagen, un texto, lo que sea… Y ahí se pierde algo también.

También entiendo que es una cuestión práctica: cuanto más avanzadas son las tecnologías, más difíciles de entender, y menos accesibles parecen.

No estoy de acuerdo. Al final, todas estas tecnologías las ha creado alguien, ¿no? Y si alguien las ha creado, alguien las puede explicar. Todo se puede entender. No digo que sea fácil, pero tampoco creo que sea imposible. Y por eso me parece importante incentivar el acercamiento a estas tecnologías desde la curiosidad. Intentar comprender cómo funcionan. No hace falta ser experto ni saber programarlas, pero sí entender, al menos, lo básico. Tener una relación consciente con ellas.