Una ‘cifi’ centenaria y catalana

42 Festival de Géneros Fantásticos de Barcelona

Una exposición indaga sobre el origen y desarrollo de la ciencia ficción

Catalunya rescata a sus seres fantásticos en medio de un mundo globalizado

Versió en català, aquí

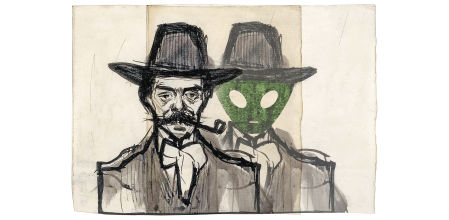

Frederic Pujulà, un pionero picassiano. Picasso retrató al autor de ‘Homes artificials’, escritor de inspiración regeneracionista, aquí sombra de un tópico extraterrestre

P iense el título de un libro de ciencia ficción en catalán. No, el Mecanoscrit del segon origen no vale, que si no sería demasiado fácil. ¿Qué? ¿Le viene alguna a la memoria? Seguro que al final encontraría alguno, porque hay unos cuantos. De hecho, la ciencia ficción en catalán, como avanzamos en el título, es más que centenaria, tiene pasado y presente e incluso futuro, con permiso del cambio climático y de los asteroides que nos tengan que visitar, y el festival 42 inaugura una exposición que habla de ello, comisariada por Joaquim Noguero y con el asesoramiento de dos de los grandes expertos en el género, Antoni Munné-Jordà y Víctor Martínez -Gil.

Hay cierto consenso en que la primera novela del género es obra del escritor y esperantista Frederic Pujulà, que en 1912 publicó Homes artificials –reeditada en el 2010 por Pagès Editors–, aunque Munné-Jordà, cofundador y expresidente de la Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia, recuerda que ya había una cierta tradición que ha pasado desapercibida. Para él, el género arranca “con la revolución industrial, cuando la gente se da cuenta de que la tecnología nos puede hacer la vida más fácil, y al principio, con gran influencia de Julio Verne, llega con fuerza al teatro, a menudo musical, porque mucha gente no sabe leer, con obras disparatadas como las zarzuelas De Sant Pol al Polo Nord, de Josep Coll i Britapaja, de 1872; o De la Terra al Sol, de Narcís Campmany de 1880, en que un cañón dispara un cohete espacial desde la Barceloneta, o la “fantasía cómica, lírica, burlesca y bailable” de Manuel Figuerola Aldroféu L’any 13.000, que en 1894 imagina una especie de efecto 2000: según una profecía, el 31 de diciembre del año 12999 se acaba el mundo, y para evitarlo resucitan a un payés del siglo XIX.

Otra causa de la pérdida de ese rastro es que mucha producción apareció en revistas y diarios, con relatos como La darrera paraula, una parodia de Frankenstein que Joan Sardà publica en 1875 en La Renaixensa, y que Pujulà tomará como materia prima primero para un cuento en 1904 y más tarde reanudará y ampliará en su novela. Munné-Jordà añade en los años treinta y cuarenta algunos cuentos dispersos de Francesc Trabal o de Joan Oliver que también se podrían catalogar en del género.

Hay una tercera razón por la que buena parte de la narrativa de ciencia ficción en catalán haya pasado sin pena ni gloria: en buena parte era para el público infantil, hecho que invisibiliza y hace menospreciar aún hoy el género. Munné-Jordà cita el caso paradigmático de un autor tan reconocido como Josep Maria Folch i Torres, que en 1911 publicó en la Biblioteca Patufet El gegant dels aires, un libro de aventuras vernianas en que imagina un motor sin combustible, ya que, como asegura el estudioso, “la búsqueda de una máquina de movimiento perpetuo fue una constante del maquinismo de principios del siglo XX”.

Algunas de las primeras obras son zarzuelas paródicas inspiradas en Jules Verne, como ‘De Sant Pol al Polo Nord’

Al año siguiente ya se publicaría la obra de Pujulà, y no sería hasta 1927 que llegaría una de las obras pioneras más redondas, L’illa del gran experiment (Reportatges de l’any 2000), de Onofre Parés, poco conocida hasta que en 1999 Pau Riba se empeñó en reeditarla. Todavía habría que esperar a 1936 para encontrar las dos otras obras que completarían un primer cuadro histórico: Els habitants del pis 200, de Elvira Augusta Lewi, reeditado hace dos años por Males Herbes, y Retorn al sol, de Josep M. Francès, según muchos la obra más lograda hasta entonces.

Después, la dictadura del silencio, hasta el punto de que en 1969 Joan Fuster, en un artículo en Serra d’Or, se pregunta si hay más autores a parte de Pujulà, Parés y Francès. Pero justamente pocos años antes el semanario Tele/Estel (1966-1970) había empezado a acoger en sus páginas una serie de autores que empezarían a utilizar la ciencia ficción para hablar como temas del momento, ya fuera el mismísimo Pere Calders, Lluís Busquets Grabulosa, Màrius Lleget –con títulos como El marcià poeta–, Antoni Ribera, Jaume Ministral Masià, Pep Albanell –más conocido como Joles Senell por su obra infantil y juvenil– o Joan Baptista Xuriguera –el del Diccionari de verbs conjugats–.

A mediados de los setenta ya se empieza a avistar un nuevo mundo y la cosa se anima, ahora sí, con la obra más conocida de Pedrolo, en 1974, el mismo año que Jaume Vidal Alcover publica Visca la revolució –atento a los tiempos, habla de una revolución tan planificada que al final no se puede llevar a cabo– y Llorenç Villalonga Andrea Víctrix –ganadora del premio Josep Pla, es una distopía de la Mallorca del 2050–, o el primer libro de Jaume Cabré, las Faules de mal desar, que entre otros incluían Còpia de l’esborrany del document A 327-01, una conferencia marciana.

A partir de entonces poco a poco fueron saliendo libros del género, con novelas como Embrió humà ultracongelat F-77 de Rosa Fabregat o P.H.1A Copèrnic de Montserrat Galícia, en 1984, y al año siguiente el colectivo Ofèlia Dracs publicó la recopilación Essa Efa –que es como antes se leían las siglas internacionales del género–, el mismo año que Munné-Jordà reúne su primera antología, Narracions de ciència-ficció, ampliada en 1997 en Futurs imperfectes, mientras que Víctor Martínez-Gil sacará en el 2004 su propuesta Els altres mons de la literatura catalana (Galaxia Gutenberg). Actualmente, los dos preparan una nueva entrega centrada en los orígenes del género.

Según Munné-Jordà y Sebastià Roig, el humor es una de las principales características del género en catalán

Munné-Jordà –según Noguero, “es nuestro Asimov, pero sin la parte científica, que tan bien ha cubierto Carme Torras”– se arriesga a situar el humor como rasgo diferencial de la ciencia ficción catalana, una teoría que secunda Sebastià Roig –además de ser coautor con Salvador Macip de Mugrons de titani, que mezcla el género futurista con el erótico, historió los orígenes en El futur dels nostres avis–: “Hay humor desde los inicios y va pasando por las generaciones, ya sea Pedrolo, Munné-Jordà o Miquel de Palol, hasta autores más recientes como Víctor Nubla o Max Besora. Es curioso porque años atrás, si escribías ciencia ficción, para muchos ocupabas el escalafón más bajo y abismal de la literatura, y si pretendías meterle humor, ya eras visto como un caso sin remedio”.