Lluís Nacenta, escritor y matemático: “La inteligencia artificial nos tiene que servir para tomar decisiones más informadas, pero es una irresponsabilidad conectar el piloto automático”

Cálculo de metáforas

Lluís Nacenta ha escrito el libro 'Cálculo de metáforas', en el que reflexiona sobre cómo la Inteligencia Artificial ha roto los límites entre el lenguaje y las matemáticas

“Aprender idiomas es aprender también la experiencia de tu profesor, que ha probado sus métodos durante años”: los lingüistas alertan sobre el método de Duolingo con Inteligencia Artificial

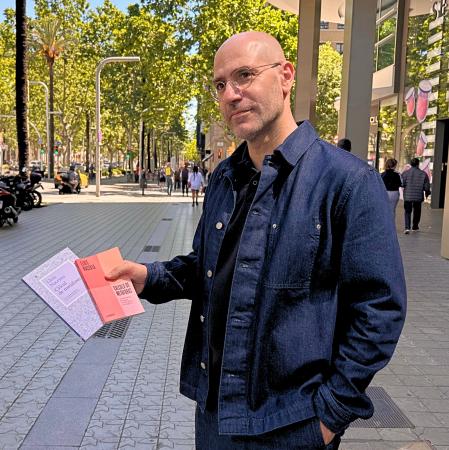

Lluís Nacenta, escritor de 'Cálculo de metáforas'.

“Dedícate a una única cosa”. Todas las personas que sufrimos el síndrome de la curiosidad extrema hemos escuchado esto una y otra vez en nuestra vida. Es como un mantra que se repite por parte de quienes creen que unir disciplinas no solo es positivo, sino que hace que pierdas el foco y, por tanto, no puedas desarrollarte al máximo en lo que haces. Y si tus aficiones están centradas en una misma área, como el arte o el deporte, todavía tienes un pase en el baremo de lo socialmente aceptado. Pero, ¿qué ocurre cuando mezclas algo tan distinto como matemáticas y música?

Este es un debate con el que ha tenido que convivir, hasta hace bien poco, Lluís Nacenta. Titulado superior en piano, licenciado en matemáticas, comisario de arte, doctor en humanidades y ahora escritor del libro Cálculo de metáforas (Penguin Libros, 2025), Nacenta lleva luchando toda su vida contra el síndrome de “hacer de todo”. Sin embargo, ahora está viendo cómo una herramienta cada día más importante para la humanidad le da la razón en su perspectiva multidisciplinar: la inteligencia artificial.

Hoy, parece que el mundo ha comenzado a hablar su idioma. Porque si algo ha hecho la IA, tal y como explica en el libro, es tender puentes entre territorios aparentemente aislados: el arte y la estadística, la literatura y la computación, el pensamiento simbólico y el cálculo. La IA puede recitar poesía o escribir código, y todo lo hace a través de un sistema de lenguaje basado en el humano. Por primera vez, una herramienta técnica, que viene del mundo del raciocinio extremo, está reivindicando la potencia del lenguaje humano y la intuición narrativa.

¿Fue eso lo que te llevó a escribir Cálculo de metáforas? ¿La sensación de que, de pronto, el mundo está poniendo en valor la unión entre ciencia y arte?

La IA ha puesto en valor ese enfoque interdisciplinar. Yo me formé en un momento en el que todo te empujaba a especializarte. Pero no podía dejar ni las matemáticas, ni la música, ni la literatura. Eso me hizo sufrir mucho, porque el sistema te exige que te concentres en una cosa. Y ahora, con el tiempo, veo que esa dispersión natural tiene sentido.

Y decidiste concentrar esta idea en el libro.

No quería escribir otro libro sobre inteligencia artificial, sino preguntarme qué significa vivir en un mundo en el que los modelos de lenguaje —que es lo que realmente me fascina— se han vuelto posibles. ¿Qué nos dice eso sobre el mundo contemporáneo? ¿Qué nos dice sobre lo que podemos decir con palabras y sobre lo que podemos expresar matemáticamente? Me parece que tiene implicaciones fundamentales para la ciencia. Pero también para la filosofía, la literatura o la política.

¿Y cuáles son esas implicaciones?

Creo que hoy ya no podemos seguir diciendo que solo se puede hablar con rigor mediante el lenguaje matemático. Ahora tenemos una prueba fehaciente de que la palabra es una herramienta de conocimiento sin límites, o como mínimo, que puede llegar tan lejos como el lenguaje matemático.

El lenguaje matemático, aquello que nos permite calcular, y el lenguaje metafórico, aquello que nos permite expresar el mundo humano, ahora se han conectado

En el libro lo abordas desde la perspectiva de la complejidad. A pesar de la creencia, ¿la IA nos está demostrando que el lenguaje humano es tan complejo o más que el matemático?

Eso es. Y creo que uno de los grandes retos que tenemos ahora es cómo navegamos esta complejidad. No nos podemos permitir el lujo de confiar nuestra negociación con la complejidad a exclusivamente los modelos matemáticos. O, si lo hacemos, como mínimo, debemos reconocer que esos modelos matemáticos han llegado a tener una cierta dimensión metafórica. Es decir, que se sitúan en un equilibrio entre lo que sabemos y lo que no sabemos.

Es decir, se demuestra que las matemáticas, a grandes rasgos, actúan igual que el lenguaje humano.

Exactamente. Tendemos a pensar que los modelos matemáticos computacionales lo toman todo en cuenta. Creemos que son tan grandes y tan potentes que pormenorizan todos los datos y, con eso, toman una decisión que hasta cierto punto es objetiva. Pero eso no es cierto. Cualquier matemático que trabaje en sistemas de complejidad te lo dirá.

¿Qué significa el término “Cálculo de metáforas”?

Para mí, es un concepto que de entrada se puede entender literalmente. ChatGPT y los otros modelos literalmente calculan metáforas. Es un software que funciona de manera íntegramente computacional. Los procesos internos de ChatGPT son puro cálculo. En su sistema no hay ninguna relación gramatical o semántica. Por tanto, en cierto sentido, el cálculo de metáforas lo podemos entender en sentido literal: por primera vez, una máquina puede llevar a cabo metáforas a través de sistemas matemáticos. Pero también lo podemos entender en sentido metafórico.

¿A qué te refieres?

A la parte poética o filosófica del asunto. El lenguaje matemático, aquello que nos permite calcular, y el lenguaje metafórico, aquello que nos permite expresar el mundo humano, ahora se han conectado. Para mí, es muy importante que eso no solo nos lleve a un control tecnocientífico del lenguaje. Debemos ir un paso más allá. Porque se ha demostrado que no hay ningún método más potente ni más avanzado de adquisición de conocimiento que la palabra.

Los discursos que dicen que la IA demuestra que las tecnociencias van a apoderarse del mundo de las artes están muy poco informados

La IA está suponiendo una revolución sin precedentes para las artes.

Si nos ponemos a pensar, ¿la IA qué hace? Es una máquina que habla, que escribe música, que escribe software, que crea imágenes... A mí me parece que es una máquina totalmente renacentista.

Prácticamente socrática.

Totalmente. Me encanta que saques a colación a Sócrates. Los humanos podemos discutir, contrastar puntos de vista, dejarnos afectar por las palabras del otro y no solo empecinarnos en las propias. Y Sócrates enseñaba que esa es una gran herramienta de conocimiento, tal vez la mejor que tenemos. En Cálculo de metáforas, reivindico que la tecnología, de una manera totalmente pragmática, nos ha puesto sobre la mesa que esa capacidad de hablar de todo, no solo hablar de aquello que identificamos como humanístico, ahora es una posibilidad muy real y nutritiva.

¿Qué papel juega la literatura en un mundo dominado por la IA?

A mí me parece que la literatura y la narrativa en general juegan un papel fundamental. De hecho, van a tener un papel cada vez más importante. Los discursos que dicen que la IA demuestra que las tecnociencias van a apoderarse del mundo de las artes y las humanidades están muy poco informados. Solo hay que echar un vistazo a las series.

¿A las series?

Claro. El gran auge de las series nos está diciendo que somos una sociedad absolutamente aficionada, interesada, experta en narrativas. Las narrativas son extraordinariamente importantes para nosotros, y son una forma inmejorable de conocer el mundo. Ocurre igual con la literatura. Yo la reivindico como ciencia, en el sentido de que la literatura es una herramienta para entender el mundo. Y no solo desde lo subjetivo o lo emotivo, sino para conocer el mundo de verdad. El concepto de ficción nos va a la contra, porque es una mentira. Hacemos ficción basándonos en lo que conocemos, en la realidad, y una ficción puede contarnos mucho de cómo somos.

Incluso de cómo seremos. Es la base de la ciencia ficción, ¿no? O de cuando decimos que Los Simpson han predicho sucesos reales.

Eso es interesantísimo. Cuando nos dicen que Los Simpson ya predijeron la pandemia de COVID... Pues claro, naturalmente. Los guionistas son las personas que saben el futuro. ¿Por qué? Porque están imaginando el mundo. Pero imaginar el mundo no es soñar cosas delirantes. Imaginar el mundo es una forma de conocimiento del mundo tremendamente potente. Por eso, a mí me parece que tiene un futuro importantísimo. Porque se va demostrando, cada vez más, que es una manera muy válida y muy potente de conocimiento.

Hace poco escuché que, en una sociedad cada vez más dependiente de las máquinas, el camino de la sociedad puede ser el contrario: avanzar hacia lo que nos hace humanos. Hacia experiencias que nacen de nosotros. Hacia tocarnos.

Es un avance lógico, y parte de una dimensión que nunca va a desaparecer. Solo hay que echar un poco la vista atrás a la historia de la tecnología digital. Bill Gates decía que el libro en papel desaparecería. Pero van pasando los años y no ha desaparecido. Tampoco las bicicletas, los discos de vinilo ni la radio. Es decir, ya nos hemos convencido de que los medios digitales son muy importantes, pero no conllevan una desaparición de los medios analógicos y físicos. Los discursos apocalípticos de que vamos a ser seres íntegramente digitales han quedado desmentidos desde hace mucho.

Las tecnociencias más sofisticadas nos están gritando a la cara: “No hay modo de conocimiento más potente que el lenguaje humano”

Algo que sí está propiciando la IA es la democratización de las artes y las ciencias. Ahora puedes acceder a todo hablando en tu propio idioma.

Lo democratiza todo de manera radical. Y lo hace por su propia estructura básica: el lenguaje. ¿Qué hay más democrático que la palabra? La palabra es aquello que todos tenemos. Es lo que nos hace iguales. Y la naturaleza misma de la democracia consiste en la capacidad de hacer oír tu palabra. No podemos reducir la democracia solo a voto. Sabemos las herramientas tecnológicas tan potentes que hay ahora para manipular a los votantes. Y solo podemos luchar con ello a través de la palabra.

Pero las matemáticas también es algo que todos tenemos, ¿no?

El lenguaje matemático lo tienes que aprender. Los lenguajes de programación los tienes que aprender. Pero el lenguaje lo tienes en tanto que eres humano. Luego, claro, tienes que aprender a usarlo mejor, tienes que aprender ortografía, gramática, tienes que leer a Borges para perfeccionar... Pero el lenguaje oral, el lenguaje humano, es aquello que nos iguala a todos. Por eso me parece extraordinariamente importante reivindicarlo y darnos cuenta de que las herramientas de las tecnociencias más sofisticadas nos están gritando a la cara: “No hay modo de conocimiento más potente que el lenguaje humano”.

¿Cuál es el mayor peligro al que nos enfrentamos como sociedad respecto al desarrollo de la Inteligencia Artificial?

El mayor riesgo que corremos con la Inteligencia Artificial es cederle el mando. Corremos el peligro de renunciar a la capacidad de los humanos para decidir hacia adónde queremos que vaya el mundo. La IA tiene que ser una herramienta que nos sirva para tomar decisiones más informadas, pero es una irresponsabilidad gravísima conectar el piloto automático y convertirnos en unos seres perezosos, ignorantes, hedonistas en el peor sentido de la palabra, y dejar que las máquinas nos gobiernen. Eso es, a mi juicio, el mayor peligro político que tenemos ahora.

Y a la vez parece que es hacia donde vamos, ¿no?

Sí, parece que vamos en esa dirección. O al menos, los que dominan los discursos, las grandes compañías tecnológicas, parece que les interesa que vayamos para allá. Por eso me parece muy interesante poner un poco el dedo en la llaga en esta idea del cálculo de metáforas, porque me parece que es un punto por el que le sale el tiro por la culata. O sea, resulta que el invento más cool, la última cosa más espectacular de la tecnología, es que he aprendido a hablar. Y es un lugar donde los humanos ya estábamos desde hace mucho. Los expertos en hablar somos nosotros. Y resulta que, al final, para esta máquina tan extraordinaria, que lo sabe todo, que tiene todos los datos, que lo toma todo en cuenta, su último logro es algo que un humano de cinco años hace perfectamente.

Cuentas que la IA no es un oráculo, sino un espejo en el que nos vemos reflejados como sociedad. ¿Qué crees que dice de nosotros ese espejo?

Ese espejo nos dice que somos un poco perezosos. Pero que también tenemos una gran capacidad de comprensión de aquello que nos sobrepasa. Y, en esa disyuntiva entre “qué pereza, dejo que la máquina decida por mí” y “quiero entender lo que está ocurriendo y tener capacidad de decisión” es donde se debaten las crisis de la contemporaneidad.