“Iba a hacer un cerebro”: Alan Turing fue uno de los pioneros de la inteligencia artificial, programando el futuro cuando ni siquiera existían los ordenadores

Inteligencia Artificial

En tiempos de seísmos impulsados por la IA, conviene recuperar la obra de B. Jack Copeland, 'El pionero de la era de la información', donde revela que el genio que descifró Enigma no solo inventó el ordenador, sino también las preguntas que hoy nos hacemos sobre la inteligencia artificial.

Ramon Llull, el filósofo medieval que ideó el primer algoritmo: “Será útil tanto en teología como en filosofía, medicina, derecho y otras ciencias”

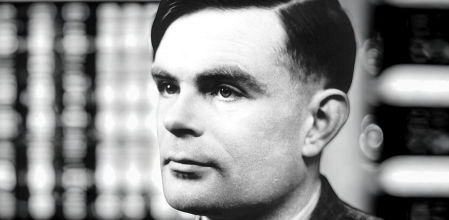

Alan Turing.

Cuando Alan Turing anunció su intención de unirse al National Physical Laboratory tras la Segunda Guerra Mundial, no dijo que iba a construir una calculadora más rápida. Su ambición, como recoge B. Jack Copeland en Alan Turing. El pionero de la era de la información, era más profunda y profética: “Iba a hacer un cerebro”. Esta frase encapsula la verdadera naturaleza de su legado.

Turing no fue simplemente el arquitecto de la máquina que procesa los unos y ceros de nuestro mundo digital; fue el filósofo que se atrevió a preguntar si esa máquina podría, algún día, tener una mente propia. Su obra no fue el punto final de la computación, sino el prólogo de la era de la inteligencia artificial, una conversación que él mismo inició y cuyas reverberaciones resuenan hoy en cada debate sobre ChatGPT, la conciencia sintética y los límites éticos de la tecnología.

La ironía es que esta revolución práctica nació de la más pura abstracción. Antes de que existieran los chips de silicio o las nubes de datos, Turing se enfrentó a un problema de lógica matemática propuesto por David Hilbert. La solución que ideó, la “Máquina Universal”, era un dispositivo teórico de cinta y cabezal lector.

Su muerte, envuelta en ambigüedad, es el epílogo perfecto para quien demostró que no todo es computable ni predecible

Como señala Copeland, “hoy es difícil que nos demos cuenta de lo atrevida que era la innovación de introducir el asunto de las cintas de papel y los patrones perforados en ellas en discusiones sobre los fundamentos de las matemáticas”. Esta unión de lo conceptualmente mecánico con lo filosóficamente profundo fue su golpe de genio. Demostró que el ADN de nuestra era digital no es comercial, sino intelectual.

Mientras hoy la innovación tecnológica está impulsada por ciclos de producto y valoraciones de mercado, su origen se encuentra en la solitaria y obstinada búsqueda de la verdad de un hombre que, como atleta que corre un maratón, solo competía contra los límites del pensamiento.

Décadas antes de que Silicon Valley se obsesionara con los algoritmos de aprendizaje, Turing ya jugaba con las ideas que hoy nos quitan el sueño. Su famoso “Juego de las Imitaciones” no era un mero test de capacidad, sino una provocación filosófica. Planteaba preguntas que desbordaban la ingeniería y se adentraban en lo humano, como si “creías posible que a un ordenador llegaran a gustarle las fresas con nata o si podría conseguir que te enamorases de él”.

Estas cuestiones, que en su época sonarían a ciencia ficción excéntrica, son ahora el centro de nuestro diálogo con las inteligencias artificiales generativas. Nos preguntamos si nos entienden, si sienten, si su creatividad es genuina o un mero espejismo estadístico. Turing nos legó la máquina, pero su regalo más inquietante fue el espejo: la idea de que para definir la inteligencia artificial, primero debemos entender qué significa ser humano.

El ADN de nuestra era digital no nació en Silicon Valley, sino en la obstinada búsqueda intelectual de un hombre solo frente a los límites del pensamiento

Su filosofía impregnaba incluso el metal y los cables. En la carrera por construir el primer ordenador de programa almacenado, Turing defendió un enfoque que hoy reconoceríamos como precursor del minimalismo y la eficiencia del software. Miraba con cierto desdén a quienes buscaban “resolver las dificultades empleando mucho equipamiento en vez de pensamiento”.

Esta tensión entre la fuerza bruta del hardware y la elegancia del software es una batalla que sigue librándose en cada centro de datos y en cada línea de código. En una era de recursos computacionales aparentemente infinitos, la advertencia de Turing sobre la primacía del pensamiento sobre el músculo electrónico es más relevante que nunca. Recuerda que la verdadera innovación no reside en añadir más potencia, sino en la inteligencia para usarla con sabiduría y propósito.

Pero el hombre que diseñó máquinas lógicas fue finalmente víctima de la ilógica brutal de su sociedad. Condenado por su homosexualidad, el sistema que había ayudado a salvar durante la II Guerra Mundial se volvió contra él con una crueldad metódica. Su reacción, filtrada a través de su particular prisma, fue tan desconcertante como su genio. Tras ser arrestado, confesó sentir “una sensación de irresponsabilidad muy agradable”, una respuesta desafiante e irónica ante la absurda maquinaria de la opresión.

La sociedad que se benefició de su genio fue la misma que lo destruyó, incapaz de aceptar su humanidad completa

La anécdota revela una verdad incómoda: una sociedad puede beneficiarse del genio de un individuo sin estar dispuesta a aceptar su humanidad completa. La tragedia de Turing no es solo la de un hombre, sino un aviso perenne sobre el peligro de que nuestros prejuicios sociales acaben por destruir las mismas mentes que impulsan nuestro progreso.

Incluso su muerte está envuelta en un halo de incertidumbre que desafía las narrativas sencillas. La versión oficial habla de suicidio con una manzana envenenada, un final casi de cuento de hadas macabro. Sin embargo, como sugiere Copeland, la realidad pudo ser más prosaica y accidental. Un amigo de laboratorio recordaba que Turing era “muy capaz de meter la manzana en un charco de cianuro sin darse cuenta”, reflejo de su legendario descuido.

Este final abierto es quizás el epílogo más adecuado para una vida dedicada a demostrar que no todo es computable ni predecible. La máquina de Turing se detuvo, pero su programa sigue ejecutándose en el núcleo de nuestro siglo. Su fantasma no habita en la manzana, sino en la máquina que tienes entre las manos, planteando preguntas que aún no hemos sido capaces de responder.